【2025年版】三島市の中小企業様へ|LINE公式アカウントで実現するDX戦略ガイド

【2025年版】三島市の中小企業様へ|LINE公式アカウントで実現するDX戦略ガイド

KUREBA

なぜ今、三島市の中小企業に「LINEでのDX」が不可欠なのか?

「深刻化する人手不足で、現場が疲弊している」「売上が思うように伸びず、将来に不安を感じる」「広告費は上がる一方なのに、効果が見えにくい」…。これらは、ここ静岡県三島市で日々ビジネスの最前線に立ち、奮闘されている多くの経営者様が抱える、切実で共通の悩みではないでしょうか。三島市が設置した「がんばる中小企業応援会議」でも、「人材不足・人手不足の解消」は最重要テーマの一つとして議論されています。

このような課題が山積する中で、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が増えたかと存じます。しかし、「DXは大企業が取り組むもので、うちのような中小企業には関係ない」「専門知識も予算もない」と感じていらっしゃる方も少なくないかもしれません。

しかし、DXの本質は決して難しいものではありません。それは、デジタル技術を活用して**「日々の業務を効率化」**し、**「お客様との関係をより深く」**築き、そして**「新しい価値やビジネスチャンスを生み出す」**ための変革です。そして、その変革を実現するための最も身近で強力なツールが、皆様のスマートフォンにも必ず入っているであろうコミュニケーションアプリ「LINE」なのです。

この記事が提供する価値

- 地域密着の視点: 全国規模の画一的な情報ではなく、三島市や静岡県東部地域の成功事例、さらには三島市役所の先進的なLINE活用事例などを基に、地域の中小企業様が明日から具体的に実践できるアクションプランを提示します。

- 2025年の最新トレンドを反映: 2025年にビジネス活用の主流になると予測される「生成AIとの連携」や、大きく仕様が変更された「LINE検索(SEO)対策」など、一歩先を行くための最新情報を分かりやすく解説します。

- 経営課題解決への具体的な道筋: 単なる機能紹介に留まらず、「人手不足の解消」「リピート率の向上」「売上の最大化」といった、経営者様が直面する課題に直結する戦略的な活用方法を、体系立てて学ぶことができます。

本記事では、なぜ日本で最も広く使われているコミュニケーションインフラであるLINEが、三島市の中小企業にとって最強のDXツールとなり得るのか、その理由と具体的な方法を、私たち合同会社KUREBAが持つ地域での支援経験を基に、徹底的に解説してまいります。この記事を読み終える頃には、LINE公式アカウントが単なる販促ツールではなく、貴社の未来を拓く「経営の羅針盤」となり得ることを、きっとご理解いただけるはずです。

【基礎編】2025年のDXトレンドとLINE公式アカウントの進化

本格的な実践戦略に入る前に、まずは「なぜ今なのか?」という背景を理解することが重要です。ここでは、2025年現在のDXを取り巻く大きな潮流と、それに呼応するように進化を遂げるLINE公式アカウントの現在地を整理し、皆様との共通認識を形成します。専門用語を極力避け、中小企業の経営者様にとっての重要性を中心に解説します。

2025年、中小企業が押さえるべきDXの潮流

2025年は、企業規模を問わず、デジタル化への対応が事業の持続可能性を大きく左右する転換点として位置づけられています。特に以下の3つの潮流は、三島市の中小企業様にとっても決して他人事ではありません。

潮流1:AIの業務活用が「当たり前」の時代へ

ChatGPTに代表される生成AIの登場と急速な進化は、ビジネスの風景を一変させました。かつては専門家のものであったAI技術が、今や月額数千円から、あるいは無料で利用可能になり、中小企業でも容易に導入できる環境が整っています。三島商工会議所が「中小企業のための業務改革セミナー」を開催するなど、地域全体でAI活用への関心が高まっています。メールの返信、議事録の作成、SNS投稿文のアイデア出しといった日常業務から、顧客からの問い合わせへの自動応答まで、AIを「賢いアシスタント」として活用することが、生産性向上の鍵となります。

潮流2:データに基づいた「パーソナライズ」が競争力の源泉に

長年の勘や経験はもちろん重要ですが、現代の消費者は「自分にぴったりの情報」を求めています。顧客の年齢、性別、興味関心、購買履歴といったデータを分析し、一人ひとりに合わせたサービスや情報を提供すること(パーソナライズ)が、顧客満足度を高め、リピーターを育てる上で不可欠です。LINEを活用したCRM(顧客関係管理)マーケティングは、このパーソナライズを実現するための強力な手段であり、顧客データを「宝の山」に変えることができます。

潮流3:「2025年の崖」が現実的な経営リスクに

経済産業省が警鐘を鳴らすとは、老朽化した既存システム(レガシーシステム)を使い続けることで、維持管理費の増大、セキュリティリスクの増大、そして市場の変化に対応できなくなる結果、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるという指摘です。これは、Excelでの手作業による顧客管理や、更新が止まった古い販売管理ソフトなども含まれます。デジタル化への取り組みの遅れが、単なる非効率ではなく、企業の存続そのものを脅かす経営リスクとして現実味を帯びてきているのです。

静岡県内の中小企業がDXを進める上で「スキル・ノウハウ」と「人材」の不足が大きな壁となっていることが分かりますこのグラフが示すように、特に静岡県内の中小企業では「スキル・ノウハウの不足」と「人材不足」がDX推進の大きな障壁となっています。裏を返せば、専門知識が少なくても使え、かつ、人の手を煩わせないツールこそが、地域の企業にとって真に価値があると言えます。そして、その条件を満たすのが、進化を続けるLINE公式アカウントなのです。

販促ツールから「経営プラットフォーム」へ進化するLINE

かつてLINE公式アカウントは、クーポンを配信したり、セール情報を一斉送信したりするための「販促ツール」という側面が強いものでした。しかし、2025年現在、その姿は大きく変貌を遂げています。前述のDXの潮流と歩調を合わせるように、LINEは中小企業の経営そのものを支える「経営プラットフォーム」へと進化しているのです。

進化の核1:AIとの劇的な融合

2025年のLINEを語る上で、AIとの融合は避けて通れません。LINEヤフー社は、生成AIとLINE公式アカウントを簡単に接続できる「MCPサーバー」を公開しました。これは、専門的なプログラミング知識がなくとも、ChatGPTやClaudeといった高性能なAIを自社のLINEアカウントに組み込めることを意味します。これにより、LINEは単に決められた言葉を返すだけのボットではなく、お客様の意図を汲み取り、自然な対話で問題を解決し、時には最適な商品を提案する「24時間働くデジタル社員」へと進化を遂げつつあります。

進化の核2:機能の多様化と「LINE完結」領域の拡大

現在のLINE公式アカウントは、メッセージ配信機能だけではありません。

- 予約管理: LINE上で直接、来店や相談の予約を受け付け、管理できます。

- 顧客管理(CRM): 友だち追加した顧客の情報をタグ付けで管理し、セグメント配信に活用できます。

- データ分析: メッセージの開封率やクリック数、友だち追加経路などを詳細に分析し、マーケティング施策の改善に役立てられます。

- 決済連携: LINE Payなどと連携し、商品購入やサービス利用料の支払いをLINE内で完結させることも可能です。

これらの機能が強化されたことで、集客から顧客対応、リピート促進、さらには社内業務の効率化まで、ビジネスの多くの側面をLINEという一つのプラットフォーム上で完結させることが可能になりました。

結論: 2025年、LINE公式アカウントはもはや単なる情報発信ツールではありません。AIとの融合と機能の多様化により、中小企業が直面する「人手不足」「データ活用」「業務効率化」といったDXの核心的課題を、最も身近なインターフェースで解決できる**「統合型経営プラットフォーム」**へと進化を遂げたのです。

【核心・実践編】三島市の中小企業が明日からできる!LINE公式アカウントDX推進 3つの戦略

ここからは、本記事の核心部分です。DXの概念を具体的なアクションに落とし込み、三島市の中小企業様が明日からでも取り組める3つの戦略を詳細に解説します。各戦略について、「概要」「導入メリット」「具体的なステップ」、そして地域での活用をイメージしやすい「三島・静岡での活用イメージ」の4つの視点から掘り下げていきます。

戦略1:AIチャットボットで実現する「業務効率化」と「顧客満足度向上」

概要

戦略の第一歩は、反復的で定型的な業務からスタッフを解放することです。AIチャットボットとは、「営業時間は何時から何時までですか?」「駐車場はありますか?」「予約はどうすればいいですか?」といった、お客様から頻繁に寄せられる質問に対して、AIが人間のかわりに24時間365日、自動で応答する仕組みのことです。これにより、スタッフはクレーム対応や商品提案といった、より付加価値の高い、人間にしかできない業務に集中できるようになります。

導入メリット

- 人手不足の直接的な解消: 多くの企業で課題となっている電話やメールでの問い合わせ対応工数を、劇的に削減できます。ある調査では、問い合わせ内容の多くは同じ質問の繰り返しであると指摘されており、この部分を自動化するインパクトは絶大です。最小限の人数で、質の高い顧客対応体制を維持することが可能になります。

- 機会損失の徹底的な防止: 営業時間外や、接客中で電話に出られない時間帯の問い合わせは、大きな機会損失に繋がります。AIチャットボットなら、深夜でも早朝でも即座に応答し、見込み客を逃しません。

- 顧客満足度の飛躍的な向上: 現代の消費者は「待たされること」に大きなストレスを感じます。知りたい情報を、いつでも好きな時に、すぐに得られる体験は、企業の信頼性と顧客満足度を大きく向上させます。

具体的な導入ステップ

- 課題の洗い出しとFAQ(よくある質問)の作成:

まずは、自社に日々寄せられる問い合わせ内容を徹底的に洗い出します。「お客様から何を聞かれることが多いか?」をスタッフ全員でリストアップし、それに対する標準的な回答をまとめた「FAQリスト」を作成します。これがAIの「教科書」になります。 - ツールの選定(スモールスタートが鍵):

最初から高機能なツールは必要ありません。まずはLINE公式アカウントに標準搭載されている「応答メッセージ」機能から始めましょう。これは、特定のキーワード(例:「営業時間」)に対して、あらかじめ設定したメッセージを自動返信する機能です。これで十分な効果が得られる場合も多くあります。より複雑な対話や、文脈を理解した応答が必要になった段階で、「PecoChat」のような外部のAIチャットボットツールの導入を検討するのが賢明です。これらのツールは月額1万円程度から利用可能です。 - 設定とテスト運用:

作成したFAQリストを、選んだツールに登録していきます。設定が完了したら、必ず自分たちで様々な質問を投げかけ、AIが正しく応答できるかを入念にテストします。予期せぬ回答をしてしまう場合は、キーワードや回答文を修正します。 - 改善と育成(AIを育てる):

運用を開始すると、「AIでは回答できなかった質問」がデータとして蓄積されます。これらは顧客の新たなニーズの宝庫です。定期的にこれらの質問を確認し、FAQリストに追加していくことで、AIはどんどん賢くなり、より多くの質問に答えられるようになります。この「改善サイクル」を回すことが、AIチャットボット活用の成否を分けます。

三島・静岡での活用イメージ

この戦略は、業種を問わず応用可能です。特に、私たちの足元である三島・静岡エリアの事例は大きなヒントになります。

- 行政の先進事例に学ぶ(全業種に応用可能):

三島市役所は、LINEを活用して保育所の入所手続きに関する来庁予約を自動化し、ピーク時には1時間近く発生していた待ち時間を解消、窓口の混雑緩和に成功しました。この「予約・空き状況確認の自動化」という仕組みは、あらゆる業種で応用できます。- 飲食店・美容院: 席の予約、個室の空き状況、スタイリストの指名予約などを自動化。

- 整体院・クリニック: 診療予約、予約の変更・キャンセル、ワクチンの空き状況確認などを自動応答。

- 士業(税理士・社労士など): 無料相談の予約受付や、必要書類の案内を自動化。

- 飲食店(三島市・沼津港周辺)なら:

観光客からの「駐車場はありますか?」「ペットは入れますか?」「アレルギー対応は可能ですか?」といった定番の質問や、テイクアウトメニューの案内、ラストオーダーの時間などを自動応答させることで、ランチやディナーのピークタイムに電話対応に追われることなく、接客に集中できます。 - 小売店(三島大通り商店街など)なら:

特定商品の在庫確認、ギフトラッピングの可否、オンラインストアの使い方、返品・交換ポリシーなどを案内。特に、三島市の「花めぐり」のような地域イベント開催時には、イベントに関する問い合わせが増えるため、AIチャットボットが大きな力を発揮します。 - 建設・不動産業(静岡県東部)なら:

管理物件の入居者からの「給湯器の使い方がわからない」「ゴミ出しのルールを教えて」といった問い合わせや、新規顧客からの内見予約の受付、物件に関する基本情報(家賃、間取り、最寄り駅など)の提供、資料請求などを自動化し、営業担当者がより重要な商談に時間を使えるようにします。

戦略2:データ分析で実現する「顧客理解」と「売上最大化」

概要

DXの真価は、単なる効率化に留まりません。収集したデータを活用して顧客を深く理解し、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実現することにあります。この戦略では、LINE公式アカウントで得られる顧客データ(友だち追加経路、年齢、性別、アンケート回答、クリック履歴など)を分析し、お客様をグループ分け(セグメンテーション)。そのグループごとに響くメッセージを送り分ける「セグメント配信」を行うことで、顧客との絆を深め、リピート率と売上を最大化します。

導入メリット

- ブロック率の劇的な低下: LINE公式アカウント運用の最大の失敗は、顧客に関係のない情報を送り続けてブロックされることです。ユーザー心理を無視した一斉配信は嫌われる原因のトップです。セグメント配信は「自分ごと化」できる情報だけを届けるため、ブロック率を大幅に下げ、貴重な顧客リストを守ります。

- 反応率(開封率・クリック率)の向上: 自分に関心のある情報が届けば、顧客は自然とメッセージを開封し、リンクをクリックします。一般的なメールマガジンの開封率が約20%なのに対し、LINE公式アカウントのメッセージ開封率は約60%と高いポテンシャルを持ちますが、セグメント配信によってこの数値をさらに高め、クーポン利用率やサイト遷移率の向上に直結させることができます。

- LTV(顧客生涯価値)の最大化: 顧客との信頼関係をパーソナライズされたコミュニケーションで深めることにより、一度きりのお客様を、何度も購入してくれる「リピーター」、さらには口コミで他のお客様を連れてきてくれる「熱心なファン」へと育てることができます。これは、企業の長期的で安定した成長基盤を築く上で極めて重要です。

具体的な導入ステップ

- データ収集の仕組み作り(自然に集める):

顧客に負担を感じさせずに情報を集める工夫が重要です。- 友だち追加時アンケート: 友だち追加後のあいさつメッセージで、「よろしければアンケートにご協力ください」と促し、性別、年代、興味のあるサービスなどを選択式で回答してもらいます。

- リッチメニューの活用: トーク画面下部に固定表示される「リッチメニュー」に、「新商品情報」「セール情報」「使い方」など、顧客が能動的にタップするボタンを設置します。誰がどのボタンをタップしたかを記録することで、興味関心を把握できます。

- 顧客のグループ分け(タグ付け機能の活用):

集めた情報を基に、LINE公式アカウントの「チャットタグ機能」を使って顧客をグループ分けします。例えば、「三島市在住」「20代女性」「リピーター」「〇〇に興味あり」といったタグを顧客ごとにつけていきます。これにより、配信対象を細かく絞り込めるようになります。 - セグメント配信の実践(仮説と検証):

作成したグループ(セグメント)に対して、それぞれに最適化したメッセージを配信します。- 仮説: 「リピーターのお客様は、限定情報に価値を感じるのではないか?」

- 実践: 「リピーター」タグが付いたお客様にだけ、「いつもありがとうございます!リピーター様限定のシークレットセールにご招待します」というメッセージを配信します。

- 効果測定と改善(PDCAサイクル):

配信後は、LINEの標準分析機能を使い、配信結果を必ず確認します。「どのセグメントへの配信が最もクリック率が高かったか?」「どのメッセージがブロックに繋がったか?」などを検証し、次の配信内容やセグメント分けの改善に活かします。この仮説→実行→検証→改善のサイクルを回すことが、データドリブンなマーケティングの基本です。

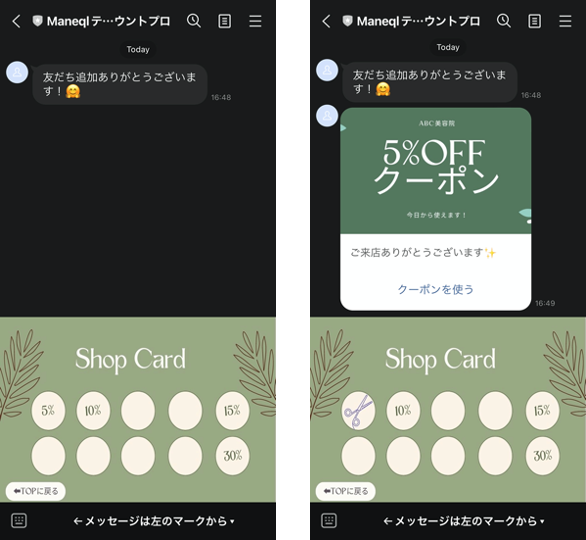

LINEのクーポン機能やショップカード(デジタルポイントカード)は、リピーター育成に絶大な効果を発揮します。紙のカードと違い、顧客が忘れたり紛失したりする心配がなく、企業側も印刷コストを削減できます。さらに、「来店2回目でドリンク1杯サービス」「5ポイント貯まったら500円引き」など、ゲーム感覚で来店を促すことができ、顧客の利用状況もデータで把握できるため、次の施策に活かせます。

三島・静岡での活用イメージ

このデータ活用戦略は、顧客との継続的な関係構築が重要なビジネスにおいて特に有効です。

- 運輸業の成功事例に学ぶ:

静岡県内のある運輸業では、体験会参加者に対してLINEでアンケートを実施。その結果を基に、まだ参加を迷っている友だち(見込み客)に「参加者の声」を配信したところ、共感を呼び応募者が増加しました。これは、顧客から得た一次情報を活用し、的確なターゲットに響くメッセージを届けた好例です。 - 花屋(三島市)なら:

母の日や記念日などの需要期以外にも、日常的な花の購入を促したい。そこで、友だち追加時に「自宅用」「ギフト用」の興味をアンケートで取得。「自宅用」に興味がある人には「週末にお部屋に飾る旬の花」を提案し、「ギフト用」の人には「記念日リマインダー」や「用途別おすすめアレンジメント」を配信。これにより、顧客のニーズに寄り添った提案が可能になります。 - 学習塾(沼津市・長泉町など)なら:

「小学生の保護者」「中学生の保護者」「高校生の保護者」でセグメントを分け、それぞれに合った情報を配信します。「小学生」には中学受験情報やプログラミング教室の案内を、「中学生」には定期テスト対策講座や高校受験説明会の情報を、「高校生」には大学入学共通テスト対策や推薦入試の情報を送ることで、情報のミスマッチを防ぎ、高いエンゲージメントを維持します。 - 飲食店(伊豆の国市・函南町の観光地)なら:

友だち追加経路を分析し、「店内のQRコードから追加した人=来店客」「Webサイトから追加した人=未来店客」とタグ付けします。来店客には「リピーター限定クーポン」を、未来店客には「初回限定の割引クーポン」を配信することで、それぞれの顧客ステージに合わせた最適なアプローチが可能です。

戦略3:LINEをハブにした「社内DX」の推進

概要

LINE公式アカウントの活用は、顧客向け(BtoC)だけにとどまりません。社内の情報共有、業務報告、勤怠連絡、さらには人材育成といった内部プロセス(BtoE – Business to Employee)にLINEを活用することで、組織全体の生産性を劇的に向上させることができます。LINEを社内コミュニケーションの「ハブ(中心)」と位置づけ、あらゆる業務プロセスへの入り口とする戦略です。

導入メリット

- 情報伝達の迅速化とペーパーレス化:

日報や業務報告、各種申請などをLINEで完結させることで、紙のやり取りやExcelへの転記作業を大幅に削減できます。特に現場作業が多い建設業や、多店舗展開している小売業などでは、スマートフォンから写真付きでリアルタイムに報告が上がり、情報共有のスピードと質が向上します。 - 業務プロセスの標準化と教育コストの削減:

動画マニュアルや業務手順書をLINEのノート機能で共有し、新入社員やアルバイトがいつでも確認できる環境を整えます。これにより、教育担当者の負担を軽減し、業務の質を均一化できます。AIチャットボットを社内向けに活用すれば、社内規定や福利厚生に関する質問に自動で答える「社内ヘルプデスク」も構築可能です。 - 採用活動の効率化と人手不足の緩和:

求職者とのコミュニケーションをLINEで行うことで、応募から面接日程の調整、合否連絡までのプロセスをスムーズに進めることができます。メールよりも迅速でカジュアルなやり取りが可能なため、応募者の離脱を防ぎ、採用担当者の工数を削減。人手不足という根本的な課題の解決に繋がります。

具体的な導入ステップ

- 利用目的とルールの明確化:

いきなり全ての業務をLINE化するのではなく、まずは「日報提出」「ヒヤリハット報告」「緊急連絡」など、目的を一つに絞って始めるのが成功の秘訣です。同時に、業務時間外の通知に関するルールや、プライベートLINEとの使い分けなど、公私混同を避けるための明確な運用ルールを策定し、全従業員に周知徹底します。 - 社内用アカウントの準備:

顧客向けのアカウントとは別に、社内連絡専用のLINE公式アカウントを作成するか、特定の目的のためのLINEグループを作成します。機密情報を扱う場合は、管理者権限を厳格に設定することが重要です。 - 機能の活用と定着化:

LINEの標準機能を活用します。- ノート機能: 業務マニュアル、社内規定、議事録など、ストック型の情報を共有。

- リッチメニュー: 勤怠報告システム、経費申請フォーム、社内カレンダーなど、頻繁に使うツールへのリンクを設置。

- 投票機能: 会議の日程調整や、ランチの場所決めなど、簡単な意思決定に活用。

- 外部ツールとの連携(本格的なDXへ):

より高度な業務改善を目指す場合、外部ツールとの連携が視野に入ります。三島市の学校DXでも活用された業務改善プラットフォーム「kintone」のようなツールとLINEを連携させれば、LINEを入り口として、案件管理、顧客情報共有、日報集計などを自動で行う本格的な業務システムを構築することも可能です。

三島・静岡での活用イメージ

この社内DX戦略もまた、地域の先進事例から多くのヒントを得ることができます。

- 教育現場のDXに学ぶ(オフィスワーク全般):

三島市教育委員会は、kintoneを導入し、市内の全教職員が校舎の修繕依頼や報告書をデジタルで完結できるようにした結果、年間1万枚以上のペーパーレス化を実現しました。この「報告・申請業務のデジタル化」という発想は、一般企業の総務・経理業務にもそのまま応用できます。 - 製造業(富士市・沼津市の工業地帯)なら:

工場の現場スタッフが、改善提案やヒヤリハット(事故には至らなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりした事象)を、その場でスマートフォンから写真や動画付きでLINEグループに手軽に投稿できる仕組みを構築。管理者はリアルタイムで現場の状況を把握でき、迅速な対策を講じることが可能になります。これにより、現場の安全意識と品質向上に繋がります。 - 多店舗展開する小売・飲食業(静岡県全域)なら:

各店舗の店長からの売上報告、アルバイトスタッフのシフト希望提出、本社からの通達事項などを、店舗ごとのLINEグループで効率化。従来、電話やFAX、個人メールで行っていたバラバラな連絡手段をLINEに一本化することで、情報の伝達漏れを防ぎ、エリアマネージャーの管理コストを大幅に削減します。

【重要】LINE公式アカウントDXを成功させるための注意点

これまで見てきたように、LINE公式アカウントは中小企業のDXを力強く推進するポテンシャルを秘めています。しかし、その力を最大限に引き出すためには、いくつか押さえておくべき重要な注意点があります。これらを軽視すると、せっかくの取り組みが「宝の持ち腐れ」に終わってしまう可能性もあります。

目的とKPI(重要業績評価指標)を最初に決める

最もよくある失敗は、「なんとなく便利そうだから」「他社がやっているから」という曖昧な理由で始めてしまうことです。これでは、何を達成すれば成功なのかが分からず、途中で目的を見失ってしまいます。運用を始める前に、必ず「何のためにLINEをやるのか」という目的を明確にし、それを測定するための具体的な数値目標(KPI)を設定しましょう。

KPI設定の例:

- 業務効率化が目的なら:「電話での問い合わせ件数を月間30%削減する」「予約受付にかかる時間を月間10時間削減する」

- 売上向上が目的なら:「LINE経由の売上を月10万円創出する」「クーポン利用による来店客数を月20人増やす」

- 顧客関係強化が目的なら:「ブロック率を5%未満に維持する」「メッセージの開封率を常に70%以上にする」

明確なKPIがあることで、施策の効果を客観的に評価でき、改善の方向性も明確になります。

セキュリティ対策は必須

LINE公式アカウントは、顧客の名前や購入履歴といった重要な個人情報を扱う可能性があります。万が一、アカウントが乗っ取られ、情報が流出すれば、企業の信用は一瞬で失墜します。セキュリティ対策は「面倒な作業」ではなく、「企業の信頼を守るための必須事項」と捉え、徹底してください。

- 2段階認証の設定: アカウントを安全に保つ上で、2段階認証は必須のセキュリティ対策です。ログイン時にパスワードに加えて、スマートフォンに届く認証コードの入力を求めることで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。必ず設定してください。

- パスワードの管理: 他のサービスと同じパスワードを使い回すのは絶対に避けてください。推測されにくい、複雑なパスワードを設定しましょう。

- 運用担当者の限定: アカウントを管理・運用する担当者は必要最小限の人数に絞り、誰がどの権限を持っているかを明確に管理します。退職者が出た場合は、速やかにアカウントの権限を削除してください。

担当者任せにせず、組織として取り組む

LINE公式アカウントの運用を特定の「詳しい一人の担当者」に丸投げしてしまうと、その担当者が退職・異動した途端に運用がストップしてしまう「属人化」のリスクが生じます。これを防ぐためには、組織として取り組む体制を構築することが不可欠です。

- 運用マニュアルの作成: メッセージの言葉遣い、配信時間、画像の選び方、トラブル発生時の対応フローなどをまとめた簡単なマニュアルを作成し、誰が担当しても一定の品質を保てるようにします。

- 複数人での管理体制: LINE公式アカウントは1アカウントで最大100名まで管理者を追加できます。主担当と副担当を置き、定期的に運用状況を共有するミーティングを開くなど、情報をオープンにする仕組みを作りましょう。

【2025年最新情報】LINE検索(SEO)の仕様変更に対応する

お客様に自社のアカウントを見つけてもらうための重要な流入経路の一つが、LINEアプリ内での検索です。しかし、2025年に入り、このLINE検索のアルゴリズム(仕組み)が大幅に変更され、従来の対策が通用しなくなりました。この最新情報への対応は、新規顧客獲得の機会を逃さないために極めて重要です。

【重要】LINE検索の主な変更点(2025年5月時点)

- 検索対象外になったもの: プロフィールページの「紹介文」、LINE VOOM(旧タイムライン)の投稿内容。

- 現在、主に検索対象となるもの: 「アカウント名」と「ステータスメッセージ(全角20文字以内)」。

この変更により、SEO対策としてキーワードを盛り込める場所が極端に少なくなりました。したがって、以下の対策が必須となります。

対策:ステータスメッセージを戦略的に活用する

全角20文字という非常に短いスペースに、「誰に(地域)」「何を(サービス)」提供しているのかを凝縮させる必要があります。

- 悪い例: 「本日も元気に営業中!ご来店お待ちしております!」(→何屋か分からず、検索されない)

- 良い例(三島市の飲食店): 「三島市/鰻/個室/ランチ/テイクアウト」

- 良い例(三島市の工務店): 「三島/沼津/リフォーム/新築/無料相談」

- 良い例(三島市の美容院): 「三島駅徒歩5分/髪質改善/ヘッドスパ」

このように、地域名と主要なサービスを表すキーワードを「/」などで区切って羅列することが、限られた文字数の中で見つけてもらうための現在の最適解です。また、LINEの認証済みアカウントを取得することで、検索結果に表示されやすくなるため、未申請の場合は申請をお勧めします。

まとめ:三島市から始める、一歩先のLINE活用。DXで未来を拓く

本記事を通じて、2025年におけるLINE公式アカウントが、もはや単なるメッセージ配信ツールではなく、中小企業の経営課題そのものを解決し得る、強力なDXプラットフォームへと進化を遂げていることをご理解いただけたかと存じます。

重要なのは、**「AIによる業務自動化」「データによる顧客理解」「社内プロセスの効率化」**という3つの戦略を、自社の状況に合わせて組み合わせ、実践していくことです。大掛かりなシステム投資は必要ありません。まずは、この記事でご紹介した戦略の中から、自社の課題解決に最も効果的だと思われるもの一つを選び、スモールスタートで始めてみてください。

例えば、「毎日同じような電話対応に追われている」のであれば、まずはAIチャットボットで「よくある質問」に答えるところから。「リピーターがなかなか増えない」と悩んでいるなら、ショップカード機能とセグメント配信を試すところから。その小さな一歩が、貴社のDX推進における大きな飛躍へと繋がります。

三島市は、をビジョンとして掲げています。この地域の流れに乗り、一歩先のLINE活用を始めることは、競合他社との差別化を図る絶好の機会です。

DX推進成功のためのアクションチェックリスト

最後に、DX推進を成功に導くためのアクションチェックリストをご用意しました。この表を参考に、自社の取り組み状況を確認し、次のステップへと進めていきましょう。

| チェック項目 | 担当部署の例 | 確認方法の例 | ステータス |

|---|---|---|---|

| [戦略] DXの目的(例:問い合わせ対応の効率化)は明確か? | 経営層、店長 | 経営会議議事録、事業計画書 | [ ] 未着手 |

| [分析] ターゲット顧客の課題やニーズは分析済みか? | 営業、マーケティング | 顧客アンケート結果、接客日報 | [ ] 実施中 |

| [実行] 導入する機能・ツール(例:AIチャットボット)は比較検討したか? | 情報システム、店長 | ツール比較表、無料トライアル評価 | [ ] 完了 |

| [体制] 運用担当者(主担当、副担当)はアサイン済みか? | 全部署 | 運用体制図、役割分担表 | [ ] 未着手 |

| [測定] 効果測定の指標(KPI:例:ブロック率、クーポン利用率)は設定済みか? | 営業、マーケティング | KPI目標設定シート、月次レポート | [ ] 実施中 |

弊社へのお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

内容を確認し、3営業日以内に返信いたします。

※営業目的でのご連絡の方は、こちらよりお問い合わせ下さい。