「若い頃は夢中で本を読んだが、最近は目が疲れやすくて…」「積読が増える一方で、なかなか新しい知識に追いつけない」。60代を迎え、そんな悩みをお持ちの読書好きの方は少なくないでしょう。読書は脳を活性化させ、人生を豊かにする素晴らしい趣味ですが、年齢と共にいくつかのハードルが生まれるのも事実です。

しかし、テクノロジーの進化が、その悩みを解決する新たな扉を開こうとしています。それが「AI(人工知能)」です。AIは単なる流行り言葉ではありません。私たちの知的生活を根底から支え、より深く、より快適なものへと変える「賢い相棒」となり得るのです。この記事では、60代からの新しい読書スタイルとして、AIをどのように活用できるのか、具体的な方法からおすすめのツールまで、分かりやすく解説します。

なぜ今、60代の読書にAIアシスタントなのか?

長年の読書経験を持つシニア世代にとって、AIはこれまでの読書スタイルを補い、さらに拡張してくれる強力なツールです。なぜ今、AIが注目されるのか、その背景にある3つの課題と解決策を見ていきましょう。

課題1:視力の低下と「読む」ことの負担

年齢を重ねるにつれて多くの人が直面するのが、老眼や視力の低下です。ある調査では、ミドル・シニア世代が本を読みづらくなった理由の87%が「老眼や視力の低下」であり、もしその悩みがなければ7割以上の人が「もっと本を読みたい」と考えていることがわかっています。

この課題に対し、AIは「聞く読書」という画期的な解決策を提示します。AIの音声合成技術(TTS: Text-to-Speech)は飛躍的に進化し、もはや機械的な音声ではありません。プロのナレーターのように自然な抑揚で、電子書籍やウェブ記事を読み上げてくれます。これにより、目を休めながら、通勤中や家事の合間、就寝前など、いつでもどこでも読書を楽しむことが可能になります。

課題2:情報の洪水と「効率的に知る」ニーズ

現代は情報過多の時代。次々と出版される新刊や、インターネット上の膨大な記事の中から、本当に価値のある情報を見つけ出し、読み解くには多くの時間が必要です。クロス・マーケティングの調査によると、60代男性は他の世代に比べて読書量が多い傾向にありますが、それでも時間は有限です。

ここで活躍するのがAIによる要約機能です。AIは、数千、数万字に及ぶ文章の構造を瞬時に解析し、その要点を数百字程度にまとめてくれます。これにより、「この本は自分にとって読む価値があるか」を短時間で判断したり、多忙な中でも効率的に知識をインプットしたりすることが可能になります。

課題3:知識を深め、整理する「新しい学び」の形

読書の醍醐味は、単に情報を得るだけでなく、内容について深く考え、自分の知識と結びつけ、思考を整理することにあります。しかし、時には専門用語でつまずいたり、複数の本の主張を比較検討するのが難しかったりすることもあるでしょう。

AIは、こうした「深い学び」のプロセスにおいても強力なアシスタントになります。例えば、GoogleのNotebookLMのようなツールを使えば、読み込ませた本のPDFに対して「この著者は〇〇についてどう述べているか?」「この専門用語を分かりやすく解説して」といった質問を投げかけることができます。これは、まるで自分だけの家庭教師と対話しながら本を読み進めるような、全く新しい読書体験です。

AIが可能にする新しい読書体験:具体的な活用法5選

それでは、具体的にAIをどのように読書に活用できるのでしょうか。ここでは、すぐにでも始められる5つの活用法をご紹介します。

1. 「聞く読書」で快適インプット:AI音声読み上げ

前述の通り、AI音声読み上げは視力の負担を軽減する最も効果的な方法の一つです。Speechifyのような専用アプリは、ウェブサイトのURLやPDFファイルを指定するだけで、驚くほど自然な音声で内容を読み上げてくれます。また、Kindleなどの電子書籍リーダーにも標準で読み上げ機能が搭載されており、手軽に「聞く読書」を始められます。

これらのツールは、ADHDやディスレクシア(読字障害)など、読むことに困難を抱える人々にも支持されており、集中力を維持し、内容を記憶する助けになると評価されています。

2. 10分で要点把握:AIによる書籍要約

話題のビジネス書や教養書のエッセンスを短時間で知りたいなら、AI要約が最適です。flier(フライヤー)のように、プロが作成した1冊10分の要約を提供するサービスもありますが、ChatGPTのような汎用AIツールを使えば、自分で選んだ文章やウェブ記事を自由自在に要約させることができます。

使い方は簡単で、要約したい文章をコピー&ペーストし、「この記事を300字で要約して」と指示するだけです。出力形式を「箇条書きで」と指定したり、何度も修正を依頼したりすることで、より自分のニーズに合った要約を得ることが可能です。

3. 本と対話する:AIによる深掘りと疑問解消

読書中に浮かんだ「なぜ?」「どういうこと?」という疑問を、その場で解決できるのがAIの真骨頂です。AIチャットボットに質問すれば、まるで物知りの友人のように、即座に解説してくれます。

さらに、NotebookLMのようなツールでは、複数の書籍PDFを一度に読み込ませ、「このテーマについて各著者はどう論じているか比較して」といった高度な問いかけも可能です。これにより、一つのテーマを多角的に掘り下げ、自分だけの洞察を得る手助けとなります。

4. 読後の思考を整理:感想の言語化と管理

読書の感動や得られた学びを、自分の言葉で書き留めておくことは、知識を定着させる上で非常に重要です。しかし、「いざ書こうとすると、うまく言葉にならない」という経験はありませんか?

AIは、この「思考の整理」と「言語化」のプロセスをサポートしてくれます。例えば、ChatGPTに自分の感想を断片的に伝え、「これらの要素を盛り込んで、読書感想文の構成案を作って」と依頼することができます。AIが生成した文章をたたき台にして自分の言葉で修正していくことで、より洗練された文章を効率的に作成できます。ただし、AIが生成した文章をそのまま提出することは倫理的な問題があるため、あくまで自分の思考を補助する「壁打ち相手」として活用するのが賢明です。

5. 古典や洋書も身近に:言語の壁を超えるAI翻訳・解説

「最新の知識は洋書でしか得られない」「一度は原文で古典を読んでみたい」そんな知的好奇心にもAIは応えてくれます。PDF化した洋書をAIツールに読み込ませれば、日本語で要約を読んだり、内容について質問したりすることが可能です。

また、古文のような難解な文章も、AIが現代語訳や単語の解説をしてくれるアプリが登場しています。これまで敷居が高いと感じていた分野の読書にも、気軽に挑戦できる時代になったのです。

【実践編】読書サポートAI「Genspark」で理解を深める

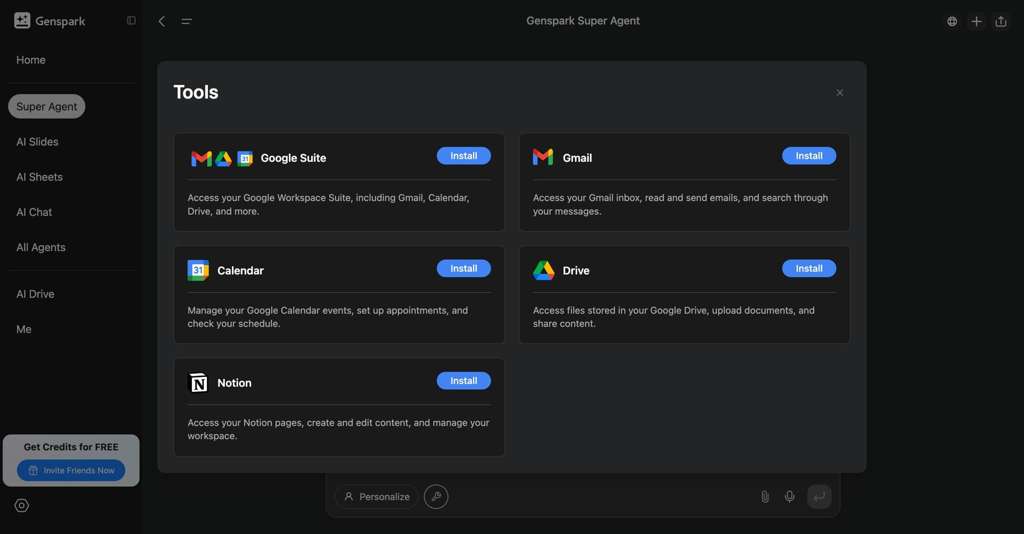

ここまで様々なAI活用法を紹介してきましたが、「色々なツールを使い分けるのは大変そう」と感じる方もいるかもしれません。そこでおすすめしたいのが、情報収集から整理、理解までを一つでこなせる統合型AIアシスタント「Genspark」です。

Gensparkは、読書体験を次のレベルに引き上げる「スーパーエージェント」として機能します。特に優れているのが、読書中に生じる様々な疑問や知りたいことに対して、文脈を理解した上で的確な答えを返してくれる点です。

Genspark活用例:歴史小説を読んでいる時

物語に「参勤交代」という言葉が出てきたとします。その正確な意味や背景が気になった時、これまではブラウザを開いて検索する必要がありました。しかしGensparkなら、読書を中断することなく、その場で「参勤交代について小学生にも分かるように説明して」と尋ねるだけです。Gensparkは複数の信頼できる情報源を基に、簡潔で分かりやすい解説を生成してくれます。

このように、Gensparkは単なる検索エンジンではなく、あなたの知的好奇心に寄り添い、理解を深めるための「賢い読書パートナー」となります。要約、専門用語の解説、背景知識の補足など、読書に必要なあらゆるサポートを一つのプラットフォームで提供します。ぜひGensparkをあなたの読書生活に取り入れ、より深く豊かな知識の世界を探求してみてください。

シニア世代がAIツールを選ぶ際の3つのポイント

AIツールの恩恵を最大限に受けるためには、自分に合ったツールを賢く選ぶことが重要です。特にシニア世代がデジタルツールを利用する際には、いくつかの配慮が必要です。

1. シンプルで直感的な操作性

多機能で複雑なツールは、かえって学習の負担になります。シニア向けのUI/UXデザインでは、以下の点が重視されます。

- 大きな文字と高いコントラスト:視認性が高く、目が疲れにくいデザイン。

- シンプルなレイアウト:情報が整理されており、どこに何があるか分かりやすい。

- 複雑な操作の回避:ドラッグ&ドロップやピンチイン・アウトといった直感的でない操作を必要としない。

- 専門用語を避けた表現:カタカナや英語の多用を避け、平易な日本語で説明されている。

まずは無料プランや試用期間を活用し、自分が「これなら迷わず使えそうだ」と感じるツールを見つけることが大切です。

2. 目的が明確な単機能ツールから試す

「要約」「音声読み上げ」など、一つの機能に特化したツールから試してみるのがおすすめです。例えば、「まずは電子書籍の読み上げを試したい」のであれば、Kindleアプリの読み上げ機能から始めてみるのが良いでしょう。一つのツールに慣れることで、デジタルツールへの心理的なハードルが下がり、他のツールへもスムーズに移行できます。

3. 著作権や情報漏洩のリスクを理解する

AIは便利な反面、注意すべき点もあります。特に、市販の書籍の全文を無断でAIにアップロードする行為は、著作権侵害にあたる可能性があります。PDFを読み込ませる機能を使う際は、著作権フリーの文献や、自身で作成した文書に限定するのが安全です。

また、個人情報や機密情報をAIに入力すると、そのデータがAIの学習に使われてしまうリスクもゼロではありません。読書感想などの個人的なメモを入力する際は、氏名や住所といった個人情報を含めないように注意しましょう。

まとめ:AIと共に、生涯続く知の探求へ

60代からの人生は、これまでの経験を基盤に、新たな知識を探求し、世界を広げる絶好の機会です。かつては時間や身体的な制約によって諦めていたかもしれない深い学びも、AIという強力なパートナーを得ることで、再びその扉を開くことができます。

音声読み上げで快適に情報をインプットし、AI要約で効率的に知識の地図を広げ、対話型AIと共に未知の領域を深く探求する。そんな新しい読書スタイルは、あなたの知的好奇心を刺激し、日々の生活に新たな彩りを与えてくれるはずです。

テクノロジーの進化を恐れる必要はありません。大切なのは、自分に合った方法で、賢く、そして楽しく付き合っていくことです。この記事が、あなたの生涯にわたる知の探求の旅を、より豊かにするための一助となれば幸いです。

コメント