私たちの日常に静かに浸透する「AI」という変化の波

最近、ニュースや新聞で「AI」という言葉を見ない日はない、と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。スマートフォンに顔を向けるだけでロックが解除されたり、ボタン一つでお掃除ロボットが部屋の隅々まで覚えて掃除してくれたり。私たちの身の回りは、いつの間にか驚くほど便利になりました。こうした日々の小さな感動や利便性の裏には、実は「AI(人工知能)」という技術が深く関わっています。

しかし、その一方で「AIとは一体何者で、私たちの社会や生活をこれからどう変えていくのだろうか?」「便利な半面、今ある仕事がなくなってしまったり、映画のように人間を脅かす存在になったりする不安はないのだろうか?」といった、漠然とした期待と同時に、拭いきれない不安を感じるのもまた自然なことでしょう。

特に、人生の豊かな経験を重ねてこられたシニア世代の皆様にとっては、この急速な変化の波をどのように捉え、向き合っていけば良いのか、戸惑いを感じることもあるかもしれません。本記事は、そうした皆様が抱く純粋な疑問や関心に応えるために生まれました。スタンフォード大学の「AI Index Report」をはじめとする信頼性の高い最新のデータや専門家の見解を基に、AIが私たちの「仕事」「医療」「日々の暮らし」にもたらす「光」の側面と、注意すべき「影」の側面を、多角的に、そして分かりやすく解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、AIという変化の波を乗りこなし、これからの時代をより豊かに、そして賢く生きるための確かなヒントを掴んでいただけることでしょう。

そもそもAIとは?~専門家ではない私たち自身の言葉で理解する~

AI、すなわち人工知能と聞くと、複雑なプログラムや難解な数式を思い浮かべるかもしれません。しかし、その本質はもっとシンプルに捉えることができます。専門用語を一旦脇に置いて、AIを「膨大な知識を持つ、非常に勤勉な弟子」のようなものだと考えてみましょう。

この「弟子」は、人間が与えた大量の教科書(データ)を猛烈な勢いで学習します。そして、その中から法則やパターンを自ら見つけ出し、未来に何が起こるかを予測したり、面倒な作業を自動で実行したりする能力を身につけていきます。従来のコンピュータープログラムが、人間が細かく指示したことしかできない「指示待ちの部下」だとすれば、AIはデータから自ら学習し、状況に応じて判断を下せる「自律的に成長する弟子」なのです。この「自ら学習し、判断できる」点こそが、AIの最も革命的な特徴と言えます。

私たちの暮らしに溶け込むAIの具体例

実は、私たちはすでに意識しないうちに、この優秀な「弟子」の力を借りて生活しています。AIは決して遠い未来の技術ではなく、すでに私たちの生活に深く根付いているのです。

- パターンを見抜く力(パターン認識)

スマートフォンの顔認証は、あなたの顔の無数の特徴をAIが記憶し、他の人の顔と瞬時に見分けることで実現しています。また、迷惑メールが自動で別のフォルダに振り分けられるのも、AIが「怪しいメール」のパターンを学習しているからです。SiriやAlexaといった音声アシスタントが私たちの言葉を正確に聞き取れるのも、AIが膨大な音声データを学習し、様々な話し方のパターンを理解しているおかげです。 - 未来を見通す力(予測)

最近の天気予報の精度が格段に上がったと感じませんか?これも、AIが過去の膨大な気象データを分析し、未来の天候を高精度で予測している成果です。カーナビがリアルタイムの交通情報から渋滞を予測し、最適なルートを提案してくれるのも、AIの予測能力が活用されています。 - 作業を代行する力(実行)

家庭で活躍するお掃除ロボットは、部屋の形や家具の配置をAIが学習し、効率的な掃除ルートを自ら計画して実行します。近年話題の自動運転技術も、AIが周囲の状況をリアルタイムで認識・判断し、車を安全に操作することで成り立っています。

このように、AIは特別な存在ではなく、私たちの日常をより安全で快適にするための、身近で頼れるパートナーとなりつつあるのです。

【本編】AIが社会にもたらす光と影:仕事、医療、暮らしの全貌

AIという新しい技術は、社会のあらゆる側面に大きな変革をもたらし始めています。それはまるで、一つの強力な光が、物事の明るい面を照らし出すと同時に、その裏側に濃い影を落とすかのようです。ここでは、私たちの生活に最も深く関わる「仕事と経済」「医療と健康」「教育と学び」という3つの分野に焦点を当て、AIがもたらす光と影の全貌を、具体的なデータを交えながら深く掘り下げていきます。

1. 「働き方」と「経済」の地殻変動

AIが最も劇的な影響を及ぼす分野の一つが「働き方」です。AIは人間の仕事を奪う脅威として語られることが多いですが、同時に、これまでにない生産性の向上や新たな富を生み出す原動力にもなっています。この変化は、まさに地殻変動と呼ぶにふさわしい規模で進行しています。

光:生産性の向上と新たな富の創出

AIの最大の恩恵は、人間の能力を拡張し、生産性を飛躍的に向上させる点にあります。これまで人間が多くの時間を費やしてきた作業をAIが肩代わりすることで、私たちはより創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになります。

カリフォルニア大学デービス校の研究によると、AIはプログラミングに関連するタスクにおいて、人間の生産性を平均で55%も向上させることが、ランダム化比較試験によって示されています。これは、AIが単なる作業の自動化ツールではなく、人間の専門性を高める強力な「補強材」として機能することを示唆しています。

出典: Unraveling the Social Impacts of Artificial Intelligence, UC Davis

また、「AIが仕事を奪う」という懸念に対して、世界経済フォーラム(WEF)はより複雑な未来図を描いています。同フォーラムの「仕事の未来レポート2025」によれば、2030年までにAIなどの技術革新によって約9200万件の仕事が失われる可能性がある一方で、それを大きく上回る約1億7000万件の新しい仕事が創出されると予測されています。これは、差し引きで約7800万件の純増を意味します。つまり、AIは既存の職業を淘汰する「破壊」の側面と、AI開発者、データサイエンティスト、AI倫理管理者といった新しい役割を生み出す「創造」の側面を併せ持っているのです。これは、かつて自動車が馬車の仕事をなくした一方で、自動車産業という巨大な雇用を生み出した歴史の繰り返しと捉えることもできます。

さらに、この変化は個人の経済状況にも直結しています。PwCが世界中の求人広告を分析した2025年のレポートによると、AI関連のスキルを持つ労働者は、同じ職種でそのスキルを持たない同僚に比べて、平均で56%も高い賃金を得ていることが明らかになりました。驚くべきことに、この「AIスキルプレミアム」は、わずか1年前の25%から倍以上に跳ね上がっています。これは、AIを使いこなす能力が、これからの社会で極めて価値の高い専門性として認識されていることの力強い証拠です。

出典: PwC 2025 Global AI Jobs Barometer のデータを基に作成

影:雇用の二極化とエントリー職の危機

しかし、光が強ければ影もまた濃くなります。AIがもたらす経済的恩恵は、社会全体に均等に行き渡るわけではありません。むしろ、特定の仕事や立場の人々にとっては、厳しい現実を突きつける可能性があります。

最も直接的な影響は、AIによる仕事の代替です。特に、ルールに基づいた定型的な業務はAIが得意とするところであり、こうした業務を主とする職種は淘汰の波にさらされています。米国ホワイトハウスの経済諮問委員会(CEA)は、AIに代替される可能性が高い「脆弱な職種」を特定する分析を行いました。その結果、校正者、請求・郵便事務員、簿記・会計事務員、給与計算事務員などが、特にリスクの高い職種として挙げられています。これらの仕事は、かつて多くの人々にとって安定した雇用の受け皿でしたが、今やその存続が危ぶまれているのです。

さらに深刻なのは、この変化が若者や新卒者といった、これから社会に出る世代に特に厳しい逆風となっている点です。企業が生成AIを導入することで、これまで若手社員が担ってきた情報収集や資料作成といった業務が自動化され、エントリーレベル(初級職)の求人が減少する傾向が見られます。ある調査では、2022年後半から2025年半ばにかけて、ソフトウェアエンジニアリングや顧客サービスといった分野のエントリーレベルの雇用が約20%減少したと報告されています。一方で、経験豊富なベテラン従業員の雇用はむしろ増加しており、世代間の雇用の不均衡という新たな社会問題が浮上しています。経験の浅い若者がキャリアの第一歩を踏み出す機会そのものが、AIによって狭められているのです。

こうした状況は、社会全体の「格差拡大」に拍車をかける危険性をはらんでいます。AIを自在に使いこなし、高い賃金を得る一部の「AIエリート層」と、AIに仕事を奪われたり、低賃金の単純労働に追いやられたりする層との間で、経済的な格差はますます広がっていく可能性があります。経済協力開発機構(OECD)も、AIが労働市場にもたらすリスクとして、約27%の仕事が自動化されるリスクが高いと指摘しており、この変革期において、労働者のスキル再教育や社会的なセーフティネットの構築が急務であると警鐘を鳴らしています。

2. 「医療」と「健康」の未来図

超高齢社会を迎えた日本において、医療と健康は誰にとっても最大の関心事です。この分野においても、AIは私たちの健康寿命を延ばし、より質の高い医療を実現する「希望の光」として大きな期待が寄せられています。しかし同時に、倫理的な課題という慎重に扱うべき「影」も存在します。

光:健康寿命の延伸と個別化医療の実現

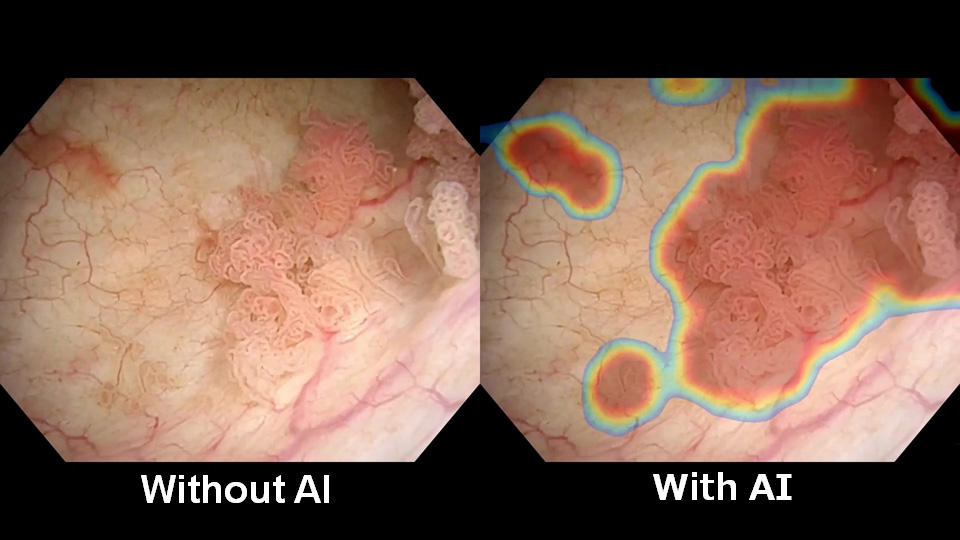

AIが医療分野で発揮する最も大きな力の一つが、画像診断における驚異的な能力です。人間の目では見逃してしまうような微細な病気の兆候を、AIは大量のデータを学習することで見つけ出すことができます。

例えば、レントゲンやCT、MRIといった医療画像をAIが解析することで、初期段階のがんや骨折、腫瘍などをより速く、より正確に検出する研究が進んでいます。これにより、病気の早期発見・早期治療が可能となり、多くの命を救うことに繋がると期待されています。2025年現在、すでに85%の医療機関リーダーが生成AIの導入を検討または実施しており、医療現場へのAI浸透は急速に進んでいます。

AIの活躍は診断だけにとどまりません。新薬の開発プロセスもAIによって劇的に加速しています。従来、10年以上の歳月と莫大な費用がかかっていた新薬開発ですが、AIが膨大な化学物質や遺伝子のデータを分析し、病気に効果のある可能性が高い候補物質を短時間で絞り込むことで、開発期間とコストの大幅な削減が実現しつつあります。

そして、シニア世代にとって最も身近な恩恵は、日々の暮らしにおける自立支援でしょう。AIを搭載した様々なデバイスが、安全で安心な在宅生活を力強くサポートします。

- 見守りと安全: AI搭載のセンサーが室内の人の動きを感知し、転倒などの異常を検知すると自動で家族や緊急連絡先に通報します。これにより、離れて暮らす家族も安心できます。

- 日常生活のサポート: 「アレクサ、今日の薬の時間は?」と話しかけるだけで服薬時間を教えてくれるスマートスピーカーや、日々のタスクを管理してくれる仮想アシスタントは、特に視力や運動機能に不安のある方にとって頼もしい存在です。

- 孤独感の軽減: 人間のように自然な会話ができるAIロボットは、話し相手となることで孤独感を和らげ、精神的な安定をもたらす効果が期待されています。ある研究では、こうしたデジタル技術に詳しい高齢者ほど、地域社会との繋がりが強いという相関関係も見られました。

これらの技術は、高齢者が住み慣れた自宅で、尊厳を保ちながら自立した生活を長く続けることを可能にし、「健康寿命」の延伸に大きく貢献する可能性を秘めています。

影:倫理的な課題と人間性の喪失

医療におけるAIの輝かしい可能性の裏側で、私たちはいくつかの深刻な倫理的課題に直面しています。その一つが「データの偏り(バイアス)」の問題です。

AIは、学習したデータに基づいて判断を下します。もし、その学習データが特定の性別、人種、年齢層に偏っていた場合、AIは偏った判断を下す危険性があります。例えば、主に白人男性のデータで学習したAIは、女性やアジア人の病気の兆候を見逃してしまうかもしれません。AIシステムが公平ですべての人に有益であり続けるためには、このバイアスの問題に対処することが不可欠であると、多くの専門家が指摘しています。

次に、「プライバシーと同意」の問題です。AIが正確な診断や治療提案を行うためには、個人の遺伝子情報や生活習慣といった、極めて機密性の高い健康データが必要となります。これらの膨大な個人情報が、どのように収集・管理され、誰がアクセスできるのか。万が一、情報が漏洩したり、本人の意図しない目的で利用されたりするリスクはないのか。患者からの適切な同意(インフォームド・コンセント)をどのように得るかは、AI医療を社会に実装する上での大きな課題です。

そして最後に、より根源的な懸念として「人間性の喪失」が挙げられます。医療は科学であると同時に、人と人との触れ合いでもあります。AIによる効率的な診断や治療計画に過度に依存することで、医師が長年の経験で培った直感や総合的な判断力が鈍るのではないか。また、患者が不安な時に、ロボットや画面越しのAIではなく、温かい手で触れ、目を見て話を聞いてくれる人間の看護師や医師から得られる安心感が失われてしまうのではないか。効率や正確性を追求するあまり、医療から「心」が失われることへの懸念は、多くの人が抱くもっともな不安と言えるでしょう。

3. 「教育」と「学び」の変革

「人生100年時代」と言われる現代において、学びは子供や若者だけのものではありません。AIは、生涯にわたる学習をより豊かで効果的なものに変える可能性を秘めています。特に、新しい知識やスキルを意欲的に求めるシニア世代にとって、AIは強力な学習パートナーとなり得ます。

光:個別最適化された生涯学習

従来の画一的な教育の最大の課題は、クラス全員が同じペースで学習を進めなければならない点でした。しかし、AIはこの課題を根本から解決する力を持っています。

AIを搭載した教育システムは、「アダプティブ・ラーニング(適応学習)」を実現します。これは、学習者一人ひとりの理解度や解答の傾向、学習ペースをAIがリアルタイムで分析し、その人に最適な問題や教材を自動で提供する仕組みです。苦手な分野は繰り返し丁寧に解説し、得意な分野はより発展的な課題へと導く。これにより、落ちこぼれを防ぎ、同時に個々の才能を最大限に引き出す「究極の個別指導」が、誰もがアクセス可能な形で実現しようとしています。あるメタ分析では、AIの活用が学生の学業成績に有意な正の効果をもたらすことが示されています。

この個別最適化された学びは、シニア世代にとっても大きな福音です。近年、高齢者向けに特化して設計されたAIリテラシー教育プログラムが次々と登場し、デジタルデバイド(情報格差)の解消に向けた重要な役割を担い始めています。

- GetSetUp: このプラットフォームは、高齢者の学習スタイルや関心事を深く理解した上で、AIがパーソナライズされたガイダンスを提供するサービスを展開しています。一般的なAIアシスタントとは異なり、高齢者が使う言葉や抱える懸念に寄り添った対話ができるように訓練されています。

- AARPとOpenAIの提携: 米国最大の退職者協会であるAARPは、ChatGPTを開発したOpenAIと提携し、高齢者向けのAIリテラシー向上と安全利用のための全国的なトレーニングプログラムを開始しました。これにより、多くのシニアが安心してAI技術に触れ、学ぶ機会を得ています。

これらの取り組みは、テクノロジーが「若者のもの」という固定観念を打ち破り、年齢に関わらず誰もが学び続けられる社会の実現に向けた大きな一歩です。

出典: Genspark の記事データを基に作成

影:思考力の低下と教育格差

教育におけるAI活用の輝かしい未来像の一方で、専門家や保護者からはいくつかの懸念の声も上がっています。最も頻繁に指摘されるのが、「思考力の低下」への危惧です。

レポート作成や問題解決の際に、学生が安易にAIに答えを求めてしまうことで、自ら情報を調べ、分析し、論理的に文章を構成する能力が育たなくなるのではないか、という懸念です。ある調査では、約65%の教師がAIによる剽窃(ひょうせつ)や盗作を懸念していると回答しています。AIを便利な計算機として使うのか、思考を停止させる「魔法の杖」として使うのか、その使い方を正しく導く教育が不可欠です。

また、新たな「教育格差」が生まれる可能性も指摘されています。経済的に裕福な家庭の子供は、高価で質の高いAI家庭教師や最新の教育ソフトを利用できる一方で、そうでない家庭ではその機会が限られてしまうかもしれません。これにより、教育水準の高い家庭の子供ほどAIへの意識が高いというデータもあり、デジタルへのアクセス機会が、そのまま教育機会の格差、ひいては将来の経済格差へと繋がってしまうリスクがあります。

さらに、AIが生成する情報の「正確性と信頼性」も大きな課題です。AIは時に、もっともらしい嘘や偏った情報を生成することがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。事実確認の能力が未熟な子供たちが、AIの提供する情報を鵜呑みにしてしまう危険性は無視できません。実に80%の保護者が、AIが生成するコンテンツの正確性や信頼性について懸念を抱いているという調査結果もあり、情報を見極める力(メディアリテラシー)の育成が、これまで以上に重要になっています。

AIで社会の変化を深く読み解き、未来を予測する

AIがもたらす社会の変化は、私たちの想像を超えるスピードで進んでいます。こうした複雑な変化の兆候をいち早く掴み、ご自身の活動や次の世代へのアドバイスに活かしたいと思いませんか?

最先端のAI分析ツール「Genspark」は、世界中の膨大なニュースやレポートから、あなたが必要とする情報を瞬時に収集・分析します。例えば、「AIによる雇用市場の変化に関する最新レポートを要約して」と入力するだけで、この記事で解説したような深い洞察を、誰でも簡単に得ることができます。

社会の羅針盤として、AIを賢く活用する。そんな新しい体験を、まずは無料で始めてみませんか?

シニア世代がAI時代を豊かに生き抜くための3つのヒント

AIがもたらす変化の波は、誰にとっても未知の領域です。しかし、変化を恐れるのではなく、賢く付き合うことで、私たちの生活はより豊かになります。ここでは、シニア世代の皆様がAI時代を前向きに、そして安全に生き抜くための3つの具体的なヒントをご紹介します。

1. 「まず触れてみる」小さな好奇心を大切に

新しい技術に対して、「難しそう」「自分には無理だ」と壁を感じてしまうのは自然なことです。しかし、最初から完璧に理解しようとする必要はありません。大切なのは、遊び心と小さな好奇心です。

- 具体的なアクション: まずは、お持ちのスマートフォンに「今日の天気は?」と話しかけてみましょう。音声アシスタントが答えてくれるはずです。カーナビに行き先を声で伝えてみるのも良いでしょう。もしお掃除ロボットがあれば、愛着の湧く名前をつけてみるのも楽しいかもしれません。こうした小さな成功体験の積み重ねが、AIへの親近感を育みます。

- 心構え: 失敗を恐れないでください。「分からなくて当たり前」という気持ちで、お子さんやお孫さんに「このアプリはどうやって使うの?」と気軽に聞いてみましょう。教える側も、頼りにされることを嬉しく思うものです。テクノロジーをきっかけとした世代間交流は、家族の絆を深める素晴らしい機会にもなります。

2. 「学びの場」に足を運び、仲間と繋がる

一人で学ぶのが不安な場合は、仲間と一緒に学べる場に足を運ぶのが一番です。同じ目的を持つ仲間との出会いは、学びを続ける大きなモチベーションになります。

- 具体的なアクション: 多くの自治体では、公民館や社会福祉協議会がシニア向けのスマートフォン講座やパソコン教室を開催しています。また、AARP(米国退職者協会)が展開するのような、高齢者のテクノロジー学習を専門に支援するプログラムも増えています。こうしたプログラムは、単に操作方法を教えるだけでなく、同じ興味を持つ仲間とのコミュニティを作る場としても機能しています。

- 情報源: お住まいの地域の広報誌やウェブサイト、社会福祉協議会の窓口などで、こうした講座の情報を探してみてください。勇気を出して一歩踏み出せば、新しい世界と新しい仲間があなたを待っています。

3. 「批判的な目」を持ち、賢く距離を取る

AIは非常に便利な道具ですが、残念ながらそれを悪用しようとする人々も存在します。AIと賢く付き合うためには、その情報を鵜呑みにせず、常に「批判的な目」を持つことが不可欠です。

- 注意すべき点: AI技術を使って本物そっくりに作られた偽のニュース(フェイクニュース)や、家族や友人の声を真似て金銭を要求する「声真似詐欺」など、新たな手口の犯罪が増えています。AARPなどの消費者保護団体も、AIによって生成された画像や音声の悪用に対して強い警告を発しています。

- 具体的な対策:

- 「うますぎる話」はまず疑う: 電話やメールで、予期せぬ当選や儲け話を持ちかけられたら、それは詐欺の可能性が高いです。

- 情報源を必ず確認する: 衝撃的なニュースを見ても、すぐに信じたり拡散したりせず、信頼できる報道機関や公式サイトの情報であるかを確認する習慣をつけましょう。

- 一人で判断しない: 少しでも「怪しいな」と感じたら、決して一人で判断せず、家族や警察、消費生活センターなどの公的機関に相談してください。「AIからの情報は、あくまで参考意見」と捉え、最終的な重要な判断は必ず人間が下すという原則を忘れないことが、自分自身を守る最大の武器となります。

まとめ:AIは「脅威」ではなく、使いこなすべき「道具」である

本記事では、AIの基本的な仕組みから、それが私たちの「仕事」「医療」「教育」といった社会の根幹をどのように変えつつあるのか、その輝かしい「光」の側面と、私たちが注意深く見守るべき「影」の側面の両方を、具体的なデータと共に解説してまいりました。そして、シニア世代の皆様がこの大きな変化の時代を前向きに、そして賢く生き抜くための具体的なヒントを提示しました。

重要なことは、AIはそれ自体に善悪があるわけではなく、あくまで人間が使う「道具」であるということです。包丁が素晴らしい料理を作る道具にもなれば、人を傷つける凶器にもなり得るのと同じです。私たちは、AIという新しい道具の力を正しく理解し、その恩恵を最大限に引き出しつつ、リスクを最小限に抑えるための知恵を身につけなければなりません。

変化の速さに戸惑い、目を背けたくなることもあるかもしれません。しかし、その本質を理解し、賢く付き合っていく姿勢こそが、これからの時代を豊かに生きる鍵となります。AIという新しい道具を、人生をより便利で、より健康で、より充実させるためのパートナーとして使いこなす。そのための小さな一歩を、今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。未来は、恐れるものではなく、自らの手で創り上げていくものなのですから。

コメント