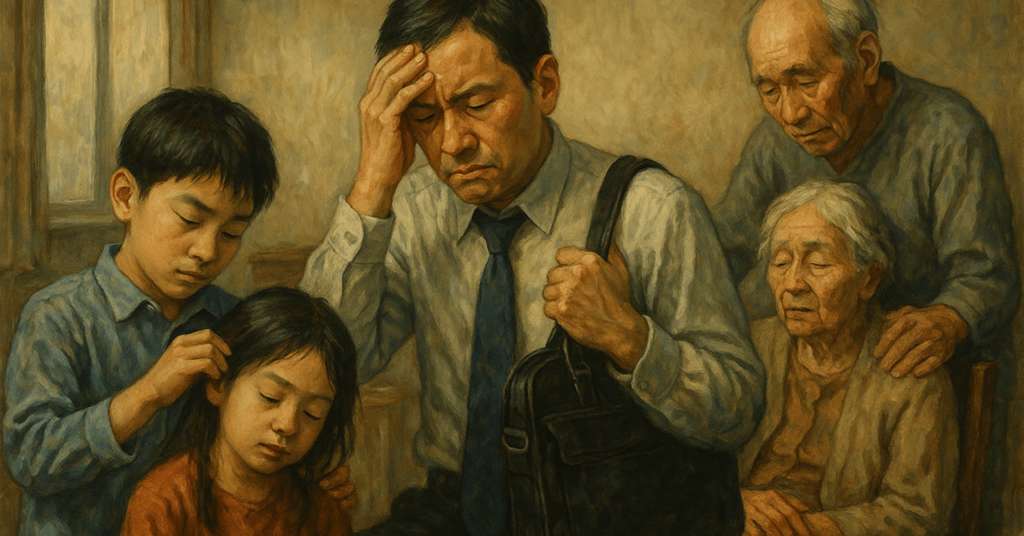

定年退職、親の介護、自身の健康問題、そして新たな人生設計。60代は、これまでのライフステージとは異なる、複雑で多岐にわたるストレスに直面する時期です。誰かに相談したいと思っても、「迷惑をかけたくない」「どこに相談すればいいかわからない」と感じる方も少なくありません。そんな中、人工知能(AI)がメンタルヘルスケアの新たな担い手として注目されています。この記事では、60代が抱える特有の悩みを整理し、AIがどのように心の健康をサポートできるのか、具体的な活用法から注意点までを詳しく解説します。

60代が直面する特有のストレスとメンタルヘルスの課題

60代は、心理学で「人生の正午」と呼ばれる転換期を過ぎ、身体的、社会的、経済的に大きな変化を経験する年代です。これらの変化は、新たなストレス要因となり、心の健康に影響を及ぼすことがあります。

「人生の正午」を過ぎて:変化とプレッシャー

この年代のストレスは、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 健康へのプレッシャー:自身の体調変化に加え、家事や家族のケアも担う中で「健康でいなければならない」というプレッシャーを感じやすくなります。調査によれば、特に60代女性は身体的な健康だけでなく、メンタルヘルスやストレス管理にも高いニーズを持っています。

- 介護と仕事の両立:親の介護が本格化し、仕事との両立に悩むケースが増えます。介護を理由に離職せざるを得ない「介護離職」は、経済的な困窮や社会からの孤立につながる深刻な問題です。精神科医も、この世代が直面する複雑な課題として指摘しています。

- 老後の経済的不安:「老後2000万円問題」に象徴されるように、退職後の生活資金への不安は大きなストレスです。さらに、介護保険外の家事代行や外出支援といったサービスの需要が増加しており、予想以上に出費がかさむ可能性も指摘されています。

- 社会的役割の変化と孤立:退職による職場との繋がりの喪失や、子どもの独立により、社会的な役割が変化し、孤独感を感じやすくなります。

相談へのハードル:なぜ専門家に繋がりにくいのか

ストレスを感じていても、専門家や公的な窓口に相談することには、いくつかの心理的・物理的な障壁が存在します。

福祉従事者を対象とした調査では、利用者との関わりで困ることとして「拒否的な態度への対応」や「気分の波が激しい方への対応」が上位に挙げられており、そもそも支援が必要な人にアプローチすること自体の難しさを示唆しています。

相談をためらう背景には、以下のような理由が考えられます。

- 心理的な抵抗感:「弱みを見せたくない」「このくらいのことで騒ぎ立てたくない」といった考えや、メンタルヘルスの問題について話すことへの抵抗感が根強くあります。

- 情報不足とアクセスの問題:どこに相談すればよいか分からないという問題は深刻です。地域包括支援センターや生活困窮者自立支援窓口、NPO法人など多様な相談先が存在しますが、その存在や役割が十分に知られていないのが現状です。

- 物理的な制約:心身の不調により、クリニックや相談窓口まで出向くことが困難な場合があります。オンラインでのカウンセリングも選択肢の一つですが、調査によると、カウンセリング経験者でさえ遠隔型の利用意向は対面型に比べて半分程度であり、まだ普及には課題があります。

AIがメンタルケアの新たな選択肢になる理由

従来のサポート体制が抱える課題に対し、AI技術は時間や場所、心理的な障壁を取り払い、メンタルケアをより身近なものに変える可能性を秘めています。

24時間365日、いつでも話せる「身近な相談相手」

AIチャットボットの最大の利点は、その即時性と匿名性です。深夜に不安で眠れない時、誰にも言えない悩みを抱えた時、AIは批判や評価をすることなく、いつでも話を聞いてくれます。

ある調査では、対話型AIの使用経験者の約3割が心の健康に良い変化を感じたと回答しており、AIが「身近な相談相手」として定着しつつあることが示されています。特に、専門家への相談の第一歩として、自分の感情や考えを整理する「一次相談」のツールとしての活用が期待されています。

「予防」と「早期発見」への貢献

AIは、受動的に相談を待つだけでなく、能動的にユーザーの健康状態を見守る役割も果たします。スマートフォンのセンサーやウェアラブルデバイスと連携し、日々の活動量、睡眠パターン、さらには声のトーンや会話の内容の変化を分析します。

AIヘルスケアの大きなメリットは「予防」と「早期発見」にあると指摘されています。例えば、保険会社である損保ホールディングスは、介護施設で睡眠センサーを活用し、介護者の夜間巡回業務を効率化すると同時に、入居者の睡眠状態を継続的に把握する取り組みを行っています。このようなデータの蓄積と解析により、うつ病や認知機能低下の初期兆候を捉え、重症化する前に対処する「予防型ケア」が現実のものとなりつつあります。

60代のデジタル利用状況:AI活用の現実味

「高齢者はデジタルに弱い」というイメージは、もはや過去のものです。各種データは、60代がAIサービスを活用する十分な素地を持っていることを示しています。

- スマートフォン所有率:60代のスマートフォン所有率は9割を超えています。

- インターネット利用率:60~69歳のインターネット利用率は84.4%(令和3年時点)に達しています。

- コミュニケーションアプリの利用:60代のLINE利用率は91.1%(2025年時点)と非常に高く、日常的にデジタルコミュニケーションに親しんでいます。

これらのデータは、60代にとってスマートフォンアプリを通じたAIメンタルヘルスサービスが、決して遠い存在ではなく、十分に活用可能なツールであることを裏付けています。

60代向けAIメンタルヘルスサービスの具体例と活用法

すでに、60代の悩みや生活スタイルに寄り添った様々なAIサービスが登場しています。ここでは具体的な事例を3つのカテゴリーに分けて紹介します。

対話型AI:孤独感の緩和と悩み相談

話し相手がいることの安心感は、心の健康に不可欠です。対話型AIは、その役割を担い始めています。

- おしゃべりAIアプリ「Cotomo」:横須賀市では、高齢化社会への先進的な取り組みとして、音声会話型AIアプリ「Cotomo」の実証実験を行っています。日常的な会話を通じて認知症予防や孤独感の緩和を目指すものです。

- 認知症相談AI「旅のせんぱいA.I.」:認知症の本人や家族の不安に寄り添うチャットボットです。100名以上の認知症当事者の経験を学習しており、共感的な姿勢で具体的な暮らしの工夫などを教えてくれます。

ただし、AIとの対話には注意点もあります。一部の研究では、AIチャットボットの長期利用が逆に孤独感を増す可能性も指摘されており、人間関係の代替ではなく、あくまでサポートツールとして位置づけることが重要です。

健康・ストレス管理アプリ:心身の状態を可視化

漠然とした不調やストレスを客観的に把握することは、セルフケアの第一歩です。AI搭載の健康管理アプリは、その手助けをします。

- マインドフルネス・瞑想アプリ:近年、ストレス軽減効果が科学的に証明されているマインドフルネス瞑想が注目されています。アプリの中には、瞑想中の脳活動をモニターし、本当にリラックス状態にあるかを確認できるものもあります。

- ストレス耐性向上アプリ:脳の健康維持を目的としたアプリの利用により、ストレス耐性(レジリエンス)が向上する傾向が見られたという研究報告もあります。日々のトレーニングを通じて、ストレスに対処する力を養います。

- 統合ヘルスケアアプリ:歩数や消費カロリー、睡眠時間といった身体的なデータと、気分やストレスレベルといった精神的なデータを一元管理し、心身の相関関係を可視化するアプリも増えています。

生活支援AI:日常の「困りごと」を解決

メンタルヘルスの不調は、日常生活の些細な「困りごと」の積み重ねから生じることもあります。AIは、こうした日常の課題解決もサポートします。

- パーソナルアシスタント機能:献立の作成や服薬のリマインダー、孫へのメッセージ作成の補助など、AIは日常生活の様々な場面で「できること」を増やし、自立した生活を支援します。

- 困りごと解決マッチングサービス:AIが高齢者の困りごとを聞き取り、その内容に基づいて信頼できる地元の事業者を提案し、発注まで代行するサービスも登場しています。これにより、情報収集や業者選定の負担を軽減できます。

AIサービスを安心して利用するためのポイント

便利なAIサービスですが、特にシニア層が利用する際には、いくつかの点に注意が必要です。安心して使いこなすための3つのポイントを解説します。

使いやすさ(UI/UX)の重要性

どんなに高機能なアプリでも、使い方が複雑では意味がありません。シニアフレンドリーなデザインが施されているかを確認することが重要です。

高齢者向けアプリ設計の成功の鍵は、「操作の簡素化」と「インタラクティブ要素の大型化・適正配置」の2つの原則を徹底することです。

- 文字の大きさとコントラスト:文字サイズは最低でも16px、理想は18px以上が推奨されます。また、背景と文字のコントラスト比が高い(例:白地に黒文字)デザインは、視認性を高めます。

- シンプルな操作性:ボタンやアイコンが大きく、直感的に操作できるかを確認しましょう。丁寧なチュートリアル(使い方説明)が用意されているアプリは、初めて使う人にとって心強い味方です。

プライバシーとセキュリティの確認

健康情報や個人的な悩みなど、非常にデリケートな情報を扱うため、プライバシー保護の体制は厳重にチェックする必要があります。

- プライバシーポリシーの確認:アプリをダウンロードする前に、どのようなデータが収集され、どのように利用されるのかをプライバシーポリシーで確認しましょう。

- セキュリティ対策:定期的なパスワードの変更や、データのバックアップ設定など、基本的なセキュリティ対策を怠らないようにしましょう。

AIの限界を理解し、人間によるサポートと併用する

AIは万能ではありません。あくまでもセルフケアを補助するツールであり、医療行為を行うものではないことを理解しておく必要があります。

深刻な悩みを抱えている場合や、心身に明らかな不調がある場合は、AIの利用と並行して、必ず医師やカウンセラー、公的な相談窓口といった専門家の助けを求めてください。AIは、専門家との面談で話す内容を整理したり、日々の状態を記録して医師に見せたりする際の補助ツールとしても非常に有効です。

信頼できる情報で心をサポートするGensparkの価値

メンタルヘルスについて考えるとき、不確かな情報や個人の感想に振り回されることは、かえって不安を増大させかねません。特にAIという新しい技術については、「本当に信頼できるのか」「自分に合った使い方ができるのか」といった疑問がつきものです。

このような情報過多の時代において、信頼性の高い情報源から、自分に必要な知識を効率的に得ることが、心の安定につながる第一歩となります。

AI情報探索ツール「Genspark」は、まさにそのためのパートナーです。Gensparkは、インターネット上の膨大な情報の中から、公的機関の報告書や専門家の見解といった信頼性の高いソースを優先的に抽出し、要約して提示します。AIメンタルヘルスに関する最新の研究成果や、自治体の取り組み事例、専門家が推奨するアプリの選び方など、あなたが本当に知りたい情報を、根拠とともに分かりやすく整理します。

漠然とした不安を抱えたとき、Gensparkに問いかけることで、信頼できる情報に基づいた客観的な視点を得ることができます。それは、自分の状況を冷静に把握し、次の一歩を踏み出すための「安心感」につながるはずです。

信頼できる情報で、心の健康をサポート

AIメンタルヘルスに関する疑問や悩みを、信頼できる情報で解決しませんか?Gensparkは、あなたの情報探索をサポートし、確かな知識で安心をお届けします。まずは無料で始めてみましょう。

まとめ:AIを賢く活用し、自分らしい心の健康を

60代という変化の多い時期を健やかに過ごすために、心のセルフケアは非常に重要です。AIメンタルヘルスサービスは、時間や場所を選ばずに利用できる手軽さ、誰にも気兼ねなく相談できる匿名性といった利点を持ち、従来のサポート体制を補完する強力なツールとなり得ます。

対話による孤独感の緩和から、日々の健康状態のモニタリング、生活上の困りごとの解決まで、AIの活用範囲は多岐にわたります。大切なのは、AIを万能薬と捉えるのではなく、その特性と限界を理解した上で、自分に合ったサービスを賢く選ぶことです。そして、必要に応じて専門家の助けを借りながら、AIを良きパートナーとして活用していく。そうすることで、これからの人生をより豊かで、心穏やかに過ごすことができるでしょう。

コメント