「人生100年時代」と言われる現代、60代からの人生をいかに健康で豊かに過ごすかは、多くの方にとって最大の関心事です。日々の体調管理や医療との付き合い方が、これまで以上に重要になっています。こうした中、AI(人工知能)技術が、私たちの健康管理を大きく変える可能性を秘めていることをご存知でしょうか。

この記事では、健康意識の高い60代以上のシニア世代の方々に向けて、AIを活用した新しい健康管理術を具体的に解説します。日々の体調チェックから、気になる症状のセルフチェック、複雑な服薬管理のサポートまで、AIを賢く利用して、健やかな毎日を送るためのヒントをお届けします。

1. なぜ今、60代からのAI健康管理が重要なのか?

近年、「AI健康管理」という言葉を耳にする機会が増えてきました。なぜ今、特に60代からの世代にとって、この新しいアプローチが注目されているのでしょうか。その背景には、社会的な要請と個人のライフスタイルの変化が深く関わっています。

1.1. 健康寿命の延伸という社会的目標

日本政府は、国民が健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、すなわち「健康寿命」を延ばすことを重要な政策目標として掲げています。2018年の「未来投資戦略」では、2025年までに健康寿命を2歳以上延伸するという具体的なKPI(重要業績評価指標)が設定されました。2016年時点で男性72.14歳、女性74.79歳となっており、平均寿命との差を縮めることが課題です。この目標達成のためには、病気の早期発見・早期治療だけでなく、日々の生活習慣を改善し、病気を未然に防ぐ「予防医療」が鍵となります。AIを活用した健康管理は、個々人が自身の健康状態を継続的に把握し、主体的に健康増進に取り組むことを可能にする強力なツールです。

1.2. シニア世代におけるデジタル活用の広がり

「シニアはデジタルが苦手」というイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。総務省の「令和2年通信利用動向調査」によると、60〜69歳のインターネット利用率は82.7%、70〜79歳でも59.6%に達しており、特にスマートフォンが主要な利用機器となっています。このデジタル化の波は、健康管理の分野にも及んでいます。使いやすい健康管理アプリやウェアラブルデバイスの普及により、シニア世代がAI技術の恩恵を受けやすい環境が整ってきているのです。

1.3. 医療現場の負担軽減と個人の役割

少子高齢化が進む日本では、医療・介護現場の人手不足が深刻な課題となっています。限られた医療資源を効率的に活用するためには、医療機関の負担を軽減する工夫が不可欠です。AIを活用したセルフケアは、個々人が日々の健康状態を記録・管理し、通院時に正確な情報を医師に伝えることを助けます。これにより、診察の効率と質が向上し、結果として医療システム全体の持続可能性にも貢献します。自分の健康に責任を持つという意識が、社会全体の課題解決にも繋がるのです。

2. AIで始める「セルフ健康管理」の具体的な方法

AIと聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際にはスマートフォンアプリなどを通じて、誰でも手軽に始められるものが増えています。ここでは、日常生活に取り入れやすい具体的なAI活用法を3つの側面からご紹介します。

2.1. 日常の健康状態を「見える化」する

健康管理の第一歩は、自分自身の体の状態を客観的に知ることから始まります。AIは、日々のバイタルデータを自動で記録・分析し、健康状態を「見える化」するのに役立ちます。

- ウェアラブルデバイスの活用: スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを身につけるだけで、心拍数、血圧、睡眠の質、歩数といったデータを24時間自動で記録できます。AIがこれらのデータを解析し、体調の変化や異常の兆候を早期に知らせてくれるサービスもあります。

- 健康管理アプリでの記録: スマートフォンのアプリを使えば、日々の食事内容や運動、自宅で測定した血圧などを簡単に記録できます。食事の写真を撮るだけでAIがカロリーや栄養バランスを分析してくれるアプリ(例:「カロミル」)もあり、生活習慣の改善に繋がります。これらの記録は、通院時に医師に見せることで、より的確な診断の助けとなります。

2.2. 「気になる症状」をAIでセルフチェック

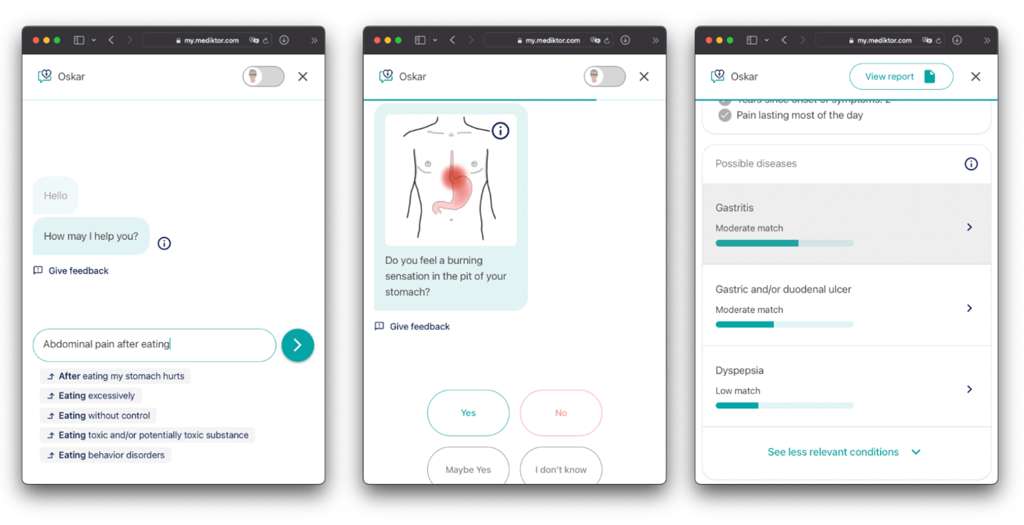

「最近、少し体調が優れないけれど、病院に行くほどではないかも…」と感じることはありませんか。そんな時、AIを活用した症状チェックツールが役立ちます。これらのツールは、チャット形式で症状に関する質問に答えていくだけで、関連する可能性のある病気についての参考情報を提供してくれます。

例えば、Ubie株式会社が提供する「ユビーAI問診」は、患者が事前にAIの質問に答えることで、医師の診察を効率化するシステムです。これにより、診察前に自分の症状を整理でき、医師に伝え忘れを防ぐ効果も期待できます。

【重要】これらのAI症状チェックツールは、あくまで医学的な情報提供や受診の目安を示すものであり、自己判断で診断を下すためのものではありません。気になる症状が続く場合は、必ず医療機関を受診してください。

2.3. 認知機能の変化を早期に把握する

年齢とともに気になるのが認知機能の変化です。認知症は早期発見・早期対応が症状の進行を緩やかにするために非常に重要とされています。最近では、AIを活用して手軽に認知機能の状態をセルフチェックできるアプリも登場しています。

例えば、東京都江東区では、スマートフォンに向かって簡単な質問に声で答えるだけで、AIが音声の特徴を分析し認知機能の変化をチェックするツール「ONSEI(おんせい)」を導入しています。このようなツールを定期的に利用することで、自分自身の変化にいち早く気づき、専門家への相談に繋げることができます。

3. 複雑な服薬管理をAIでサポート

年齢を重ねると、複数の持病のために毎日多くの薬を服用する「ポリファーマシー」の状態になる方が少なくありません。薬の種類が増えるほど、飲み忘れや飲み間違い、薬の相互作用による副作用のリスクが高まります。こうした複雑な服薬管理も、AIが強力にサポートしてくれます。

3.1. ポリファーマシー問題とAIの役割

高齢者では1日に5種類以上の薬を服用するケースも珍しくなく、これがポリファーマシー問題の背景にあります。複数の薬を併用すると、予期せぬ副作用や、薬の効果が弱まったり強まったりする相互作用のリスクが増大します。AIは、処方された薬の組み合わせを解析し、潜在的な相互作用のリスクを医師や薬剤師に警告するシステムに応用されています。研究によれば、ChatGPTのような大規模言語モデルも、高齢者のポリファーマシー対策に役立つ可能性があると示唆されています。

3.2. 飲み忘れ防止と服薬記録の自動化

日々の服薬を確実に行うためのAI活用も進んでいます。

- 服薬リマインダー: AI搭載のスマートスピーカーやスマートフォンアプリが、設定した時間に音声や通知で服薬を促してくれます。

- スマートピルケース: 薬を取り出す動作をセンサーが検知し、服薬状況を自動で記録するAI搭載のピルケースも開発されています。飲み忘れがあった場合には、本人や家族、薬剤師にアラートを送信する機能もあります。

- 電子お薬手帳との連携: 電子お薬手帳のデータをAIが解析し、副作用の早期発見や薬物相互作用の予測に繋げる研究も進んでいます。

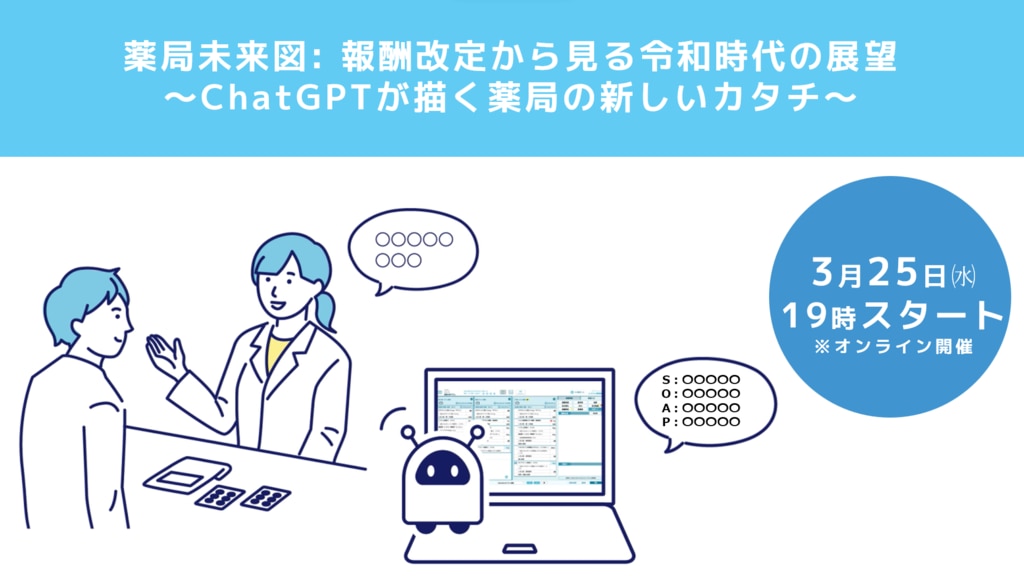

3.3. 薬に関する情報収集と副作用の確認

新しい薬が処方された際、その効果や副作用について正確な情報を得たいと思うのは当然です。しかし、専門的な情報を自分で調べるのは簡単ではありません。こうした場面でもAIは役立ちます。薬剤師が患者への服薬指導を行う際に、AIが薬歴(服薬記録)の要約を自動生成するサービス(例:「GooCo」「corte」)が登場しており、薬剤師はより患者との対話に集中できるようになります電子薬歴GooCo、。これにより、患者はより質の高い情報提供を受けられるようになります。

4. AI健康情報の課題と「信頼できる情報」の見極め方

AIは健康管理において非常に便利なツールですが、その利用には注意も必要です。特に、情報の信頼性については慎重に判断しなければなりません。ここでは、AI利用の課題と、その解決策について解説します。

4.1. シニア世代が抱くAIへの不安とデジタルデバイド

便利な一方で、AIに対して不安を感じるシニア世代は少なくありません。ある調査では、50歳以上の成人の74%以上が、AIが生成した健康情報を信頼度が非常に低い、または全く信頼しないと回答しています。その背景には、「AIが生成した情報に偽情報が含まれている可能性」や「AIをうまく使いこなせる自信がない」といった不安があります。この「信頼性の壁」をどう乗り越えるかが、AI健康管理を普及させる上での大きな課題です。

出典: AI NEWSの調査を基に作成

4.2. ハルシネーション(虚偽情報)のリスク

AI、特に生成AIには、「ハルシネーション(Hallucination)」と呼ばれる現象が起こることがあります。これは、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまうことです。健康や医療に関する情報でハルシネーションが起これば、誤った知識に基づいて不適切な行動をとってしまう危険性があり、特に注意が必要です。情報の正確性を常に疑い、複数の情報源を確認する姿勢が求められます。

4.3. 【解決策】信頼性を重視したAI検索エンジン「Genspark」の活用

AIの情報信頼性という課題に対し、新しいアプローチを提供するのがAI検索エンジン「Genspark」です。

従来の検索エンジンや一部のAIチャットが既存のウェブページへのリンクを提示したり、単一の要約を生成したりするのに対し、Gensparkはユーザーの質問に基づき、複数の信頼できる情報源を統合・分析して、新しい専用ページ(Sparkpage)をリアルタイムで生成します。

Gensparkの信頼性向上の仕組み:

Gensparkは、単一のAIの「答え」に依存するのではなく、複数のAIエージェントが協調してリサーチを行います。生成されたSparkpageには、どの情報がどのウェブサイトから引用されたかが明記されるため、ユーザーは情報の出所を簡単に確認できます。これにより、ハルシネーションのリスクを低減し、情報の透明性と信頼性を高めることができるのです。

健康に関する情報を調べる際、Gensparkを使えば、情報の背景にある根拠を確認しながら、より安心してリサーチを進めることができます。不確かな情報に惑わされず、信頼できる知識を得るために、新しいAIの活用法を試してみてはいかがでしょうか。

5. まとめ:AIを賢く活用し、健やかな未来を

本記事では、60代からの健康管理にAIを活用する方法について、具体的な事例から情報の信頼性という課題までを解説しました。

- 健康の「見える化」: ウェアラブルデバイスやアプリで日々の健康状態を記録・分析し、体調変化を早期に察知できます。

- 症状のセルフチェック: 気になる症状がある時、受診前に情報を整理し、医師とのコミュニケーションを円滑にします。

- 服薬管理のサポート: 複雑な服薬スケジュールを管理し、飲み忘れや副作用のリスクを低減します。

- 信頼できる情報収集: Gensparkのような新しいAIツールを使えば、情報の出所を確認しながら、安心して健康に関する知識を深めることができます。

重要なのは、AIを「万能の医者」ではなく、「賢い健康パートナー」として捉えることです。AIが提供する情報は、あくまで専門家である医師の診断や指導を補完するものです。最終的な判断は必ず医師に相談してください。

テクノロジーを恐れるのではなく、その長所を賢く取り入れることで、これからの人生をより健康で、主体的に楽しむことができます。ぜひ今日から、あなたの健康管理にAIという新しいパートナーを加えてみてください。

コメント