ChatGPTやGoogle Geminiといった「生成AI」が、ニュースや日常会話で頻繁に登場するようになりました。かつてはSFの世界だった技術が、今や私たちの生活に急速に浸透し始めています。しかし、多くの方が「便利そうだけど、何から始めればいいのか分からない」「使いこなせる自信がない」と感じているのではないでしょうか。特に60代以上の方々にとっては、新たな技術への戸惑いや不安は自然なことです。

この記事では、AI時代を豊かに、そして安全に生きるために不可欠な「AI情報リテラシー」について、60代の方々に向けて分かりやすく解説します。AIを「得体の知れないもの」から「頼れる賢い道具」に変えるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

なぜ今、60代に「AI情報リテラシー」が必要なのか?

AIリテラシーとは、単にAIの操作方法を知ることではありません。AIの特性を正しく理解し、その情報を評価し、責任をもって活用する能力全体を指します。では、なぜこのスキルが今、特に60代の方々にとって重要なのでしょうか。

AIがもたらす生活の質の向上

AIは、私たちの生活をより豊かで便利なものにする大きな可能性を秘めています。例えば、介護分野では、AIセンサーが入居者の起床や転倒を検知し、職員の負担を軽減するシステムが導入されています。また、AIが搭載された紙おむつセンサーが排泄状況を通知し、介護の効率と質を向上させる例もあります。

健康管理においても、AIは認知機能の低下を早期に予測したり、日々の活動をサポートしたりすることで、自立した生活を長く続けるための力強い味方となり得ます。

「デジタルデバイド」という新たな格差

一方で、AI技術の急速な普及は、「デジタルデバイド(情報格差)」をさらに深刻化させる懸念があります。AIを使いこなせる人とそうでない人との間で、得られる情報の質や量、さらには社会参加の機会に差が生まれてしまうのです。

ある調査では、生成AIの業務活用において20代と50代で大きな差が見られることが報告されています。これはビジネスシーンに限った話ではなく、行政手続きのオンライン化など、生活のあらゆる場面でAI活用が前提となる社会が到来しつつあることを示唆しています。AIリテラシーを身につけることは、この新しい社会から取り残されないための「パスポート」とも言えるでしょう。

偽情報や詐欺から身を守るために

AIは便利な一方で、悪意を持って使われる危険性もはらんでいます。AIによって生成された、もっともらしい偽情報(フェイクニュース)や、巧妙な詐欺メール・電話などが社会問題化しています。情報リテラシーが不足していると、こうした偽情報に惑わされたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりするリスクが高まります。AIが生成した情報かどうかを見抜き、その真偽を判断する力は、現代社会における必須の防御スキルです。

AIリテラシーの第一歩:AIの「得意」と「苦手」を知る

AIを効果的に、そして安全に使うための第一歩は、AIを過度に恐れたり、万能だと信じ込んだりせず、その「得意」と「苦手」を正しく理解することです。

AIが得意なこと:情報整理とパターンの発見

AIは、膨大な量のデータを瞬時に処理し、情報を整理・要約したり、その中から特定のパターンを見つけ出したりすることが非常に得意です。例えば、以下のような作業で力を発揮します。

- 長い文章や複数の記事を要約する

- 複雑なデータから傾向を分析する

- 外国語の文章を翻訳する

- アイデアのたたき台を大量に提案する

AIが苦手なこと:万能ではないAIの限界

一方で、AIには明確な限界や苦手なことがあります。これを知っておくことが、トラブルを避ける上で極めて重要です。

ハルシネーション(Hallucination):もっともらしい嘘をつく現象AIの最も注意すべき特性の一つが「ハルシネーション」です。これは、AIが事実に基づかない情報を、あたかも真実であるかのように、もっともらしく生成してしまう現象を指します。AIの答えは常に疑ってかかる姿勢が大切です。

- 最新情報の把握: 多くのAIは、学習した時点までの情報しか持っていません。「今日の天気」や最新のニュースに関する質問には、正確に答えられない場合があります(※Web検索機能を持つAIを除く)。

- 倫理的・感情的な判断: 「この表現は相手を傷つけないか?」といった、文脈や文化、感情を汲み取った繊細な判断は非常に苦手です。

- ゼロからの創造: AIが生み出すものは、既存のデータの組み合わせやパターンに基づいています。全く新しい、真に独創的なアイデアを生み出すことはできません。

実践編:今日からできるAIとの付き合い方

AIの特性を理解したら、次は実際に触れてみましょう。ここでは、初心者の方が安全にAIを使い始めるための3つのステップをご紹介します。

ステップ1:信頼できる情報源で「事実確認」を習慣に

AIからの回答は、鵜呑みにせず「下書き」や「ヒント」と捉え、必ず事実確認(ファクトチェック)を行いましょう。特に重要な事柄については、複数の信頼できる情報源で裏付けを取ることが不可欠です。

情報の信頼性を確認する際は、「誰が(Who)」「どこで(Where)」発信している情報かを確認することが基本です。政府機関や公的機関、大学、専門家などが発信する「一次情報」は信頼性が高いと言えます。

最近では、AI自身が情報の出所を明示してくれるサービスも登場しています。例えば、AI検索エンジンのGensparkは、AIが生成した回答とあわせて、その根拠となったウェブサイトへのリンクを提示してくれます。こうしたツールを活用することで、情報の信頼性を効率的に確認でき、より安全にAIの恩恵を受けることができます。まずはGensparkのような信頼できるツールから、AIとの付き合いを始めてみてはいかがでしょうか。

ステップ2:AIを「壁打ち相手」として使ってみる

いきなり重要な作業に使うのではなく、まずは個人的な興味や趣味の範囲で、AIを「相談相手」や「壁打ち相手」として活用してみましょう。失敗を恐れずに試すことが、上達への近道です。

- 趣味の計画: 「週末に行く、日帰り温泉旅行のプランを3つ提案して」

- メールの下書き: 「町内会の会合の案内メールの文案を考えて」

- 知識の探求: 「江戸時代の食生活について、子供にも分かるように説明して」

AIの回答をたたき台にして、自分の言葉や考えを加えて完成させる、という使い方に慣れると、AIを「仕事を奪うもの」ではなく「自分の作業を助けてくれるアシスタント」として捉えられるようになります。

ステップ3:権利侵害のリスクを理解する

AIを利用する際には、個人情報や著作権といった権利の問題にも注意が必要です。

- 個人情報を入力しない: 氏名、住所、電話番号、病歴といった個人情報や、他人に知られたくないプライベートな内容をAIに入力するのは絶対にやめましょう。情報が外部に流出するリスクがあります。

- 著作権に配慮する: AIが生成した文章や画像が、意図せず他人の著作物を侵害してしまう可能性があります。特に、生成したものを公の場で発表したり、商用利用したりする際には、専門家への相談も視野に入れましょう。

シニア世代の学びを支える社会の動き

「一人で学ぶのは心細い」と感じる方もご安心ください。今、社会全体でシニア世代のデジタル活用を支援する動きが活発になっています。

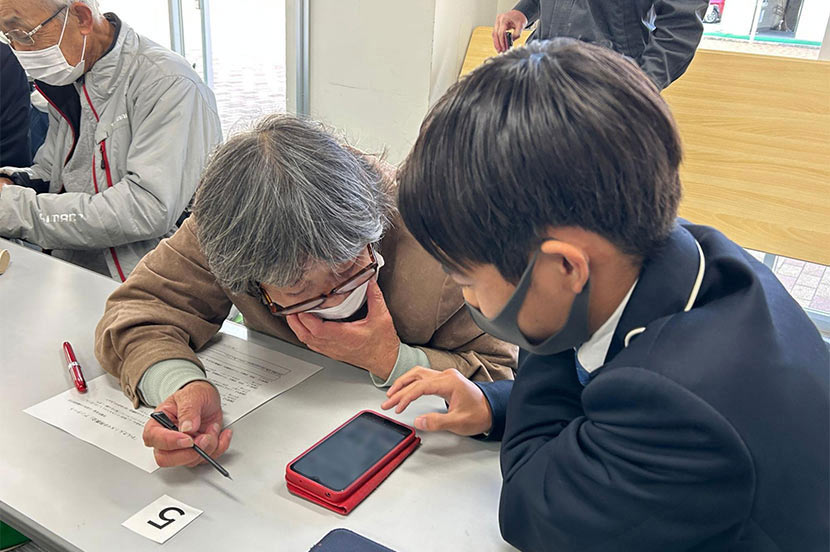

総務省は、初心者向けに生成AIの基礎知識や使い方を解説する教材を公開しています。また、多くの自治体では、高齢者のデジタルデバイド解消を目的としたスマートフォン教室や相談会を実施しており、世代間交流を通じて若者が高齢者に操作方法を教えるといった取り組みも広がっています。

こうした公的な支援や地域のコミュニティを活用することで、疑問点を気軽に質問でき、仲間と一緒に楽しく学び続けることができます。

まとめ:AIを「賢い道具」として、豊かな人生を

AIの進化は、時に私たちを不安にさせるかもしれません。しかし、その本質は、私たちの生活を助け、可能性を広げてくれる「道具」です。AIリテラシーを身につけることは、専門家になることではなく、この新しい道具と上手に付き合い、その恩恵を安全に享受するための知恵を学ぶことです。

AIの得意なこと、苦手なことを理解し、その答えを鵜呑みにせず、常に「本当かな?」と考える批判的な視点を持つこと。そして、困ったときには一人で悩まず、家族や友人、地域のサポートを頼ること。この2つを心掛けるだけで、AIはあなたの生活にとって、これ以上ないほど頼もしいパートナーになるはずです。

好奇心を忘れず、小さな一歩から始めてみませんか。AIと共に歩む新しい時代は、きっとあなたの人生をさらに豊かで刺激的なものにしてくれるでしょう。

コメント